春季火灾频发,为进一步提高广大学生、教职员工的消防安全意识和自防自救能力,坚决防范和遏制火灾事故发生,响应学校号召,3月18日,实验室组织师生观看了教育部与国家消防救援局联合举办的2025年春季全国高校消防安全公开课。

实验室师生认真观看消防安全公开课

实验室教师和学生积极参加此次公开课活动,非常认真地学习逃生避险的知识,并分享课后心得体会;不能到场参加的教师和同学,以课题组为单位自行观看公开课,同时参会代表分享公开课中学到的火灾逃生相关知识。

本次公开课主要通过三大核心内容:火灾预防、逃生避险、火情处置展开,意在提升广大师生的消防安全意识,增强应对火灾的能力。

一、火灾预防

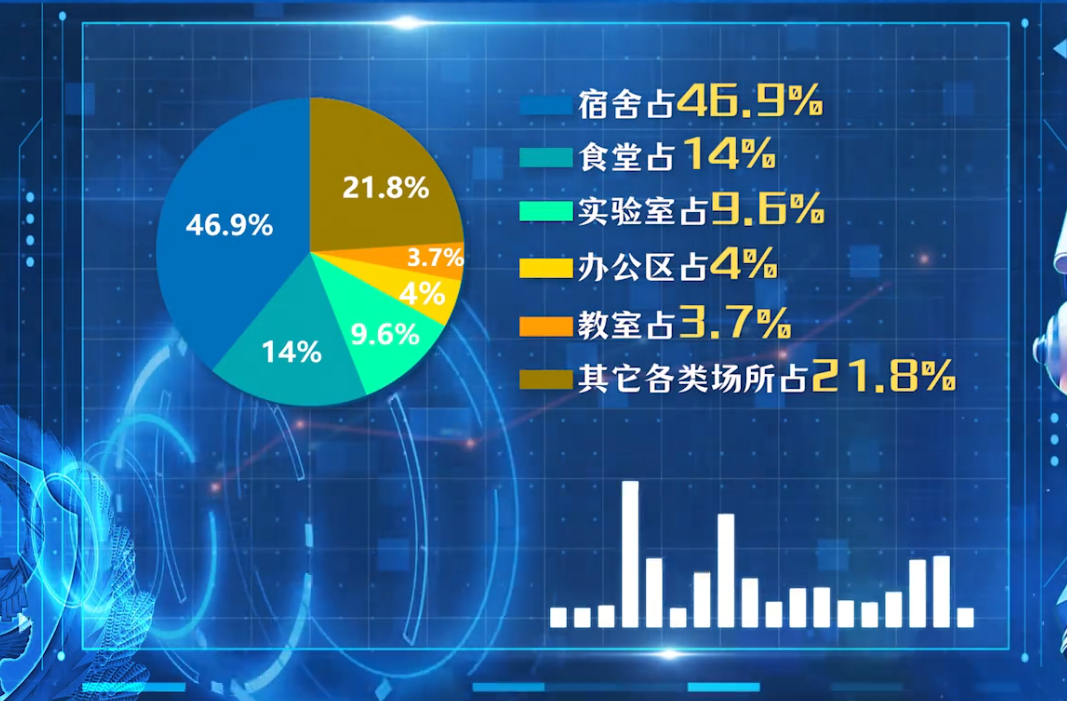

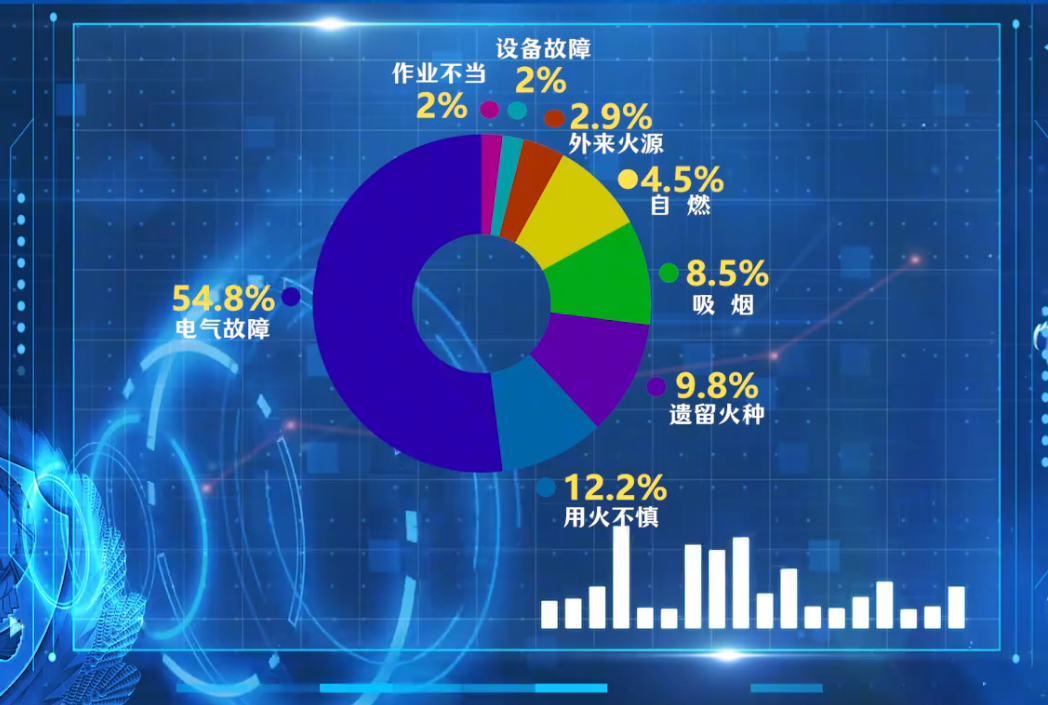

公开课上数据统计显示,2024年全国高校共发生火灾449起,从起火场所来看,宿舍占比最高(占比46.9%),从火灾原因来看,电气故障引发的火灾最高(占比54.8%),可见宿舍是校园中发生火灾起数最高的地方。

公开课采用VR技术手段,以真实的宿舍火灾现场为例,层层剖析导致宿舍火灾的真正原因,进而找到防范火灾的答案和方法。在火灾现场发现充电宝、插线板、小太阳取暖器、烧水壶、氛围灯、烟头、易爆的便携式丁烷气炉等引起火灾的电气设备和可燃物。经过逐一排查分析,确定插线板(违规放床上充电)为火灾发生的起火点,进而引起宿舍其他可燃物和电气设备起火,进而发生不可控的火灾。

除了宿舍,实验室、食堂、图书馆、礼堂等其他场所也很容易引起火灾。每一个火灾的背后都是环环相扣的,把其中一个环节预防得当,就可以预防火灾的发生。消防安全不是一个人或是某一个部门的事情,需要我们每个人、每一个部门参与其中。只有提高消防安全意识,风险才能有效防范。

二、逃生避险

逃生避险从微观上讲是个人的一种行为,自身的身体状况、精神状况、尤其是意识和判断力对于成功逃生至关重要。

火焰灼伤、烟气侵害、建筑倒塌、拥挤踩踏是在发生火灾的建筑中面临的危险,其中,烟气侵害成为火灾中的第一杀手,那么如何应对呢?武汉大学土木建筑工程学院教授、湖北省火灾试验研究中心主任张超用火灾动力学模拟软件搭建了武汉大学高层宿舍数值计算模型,生动形象地让我们从科学的角度认识烟气的危害。

同时,以大学宿舍夜间着火逃生为演示案例,告诉广大师生在面对发生的火灾时,如何逃生,如何正确、科学的逃生。提示我们在日常生活中要保障消防通道畅通、对于熟悉的环境要留意安全指示及逃生出口位置等;警示我们火场是“瞬息万变”的,逃生方式不是“一成不变”的,需要我们不断提高消防安全意识,提升自救逃生能力。

三、火情处置

面对火情时我们如何处置是非常重要的。初期阶段火灾发生时,火势几乎都是可控的,采取正确的方式,可以抑制火情,将损失降到最低。

面对初期阶段火灾,可以选择哪些方式呢?我们可以使用身边的消防设施和器材(如:灭火器、室内消防栓)及时进行处置,如果火灾处于猛烈燃烧阶段,我们应当迅速撤离,把自身生命安全放在第一位。

火灾的发生都是对消防安全的深刻警示,安全从来不是一句空洞的口号,它渗透在我们的点点滴滴,消防安全无处不在。通过观看学习消防安全公开课,使我们认识到提升消防安全意识和认知,培养良好的行为习惯,掌握科学的逃生技能和处置方法,是不容忽视的“必修课”。共筑校园平安的路上,一个都不能少,务必引起高度警惕。实验室也将继续开展内部安全排查及消防安全演练,加强师生消防安全意识及逃生避险能力。

公开课观看渠道:

“中国消防”“微言教育微信公众号、微博、抖音、快手账号