2025年7月28日,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室、IDG/麦戈文脑科学研究院李武、阎崟团队在《Nature Communications》在线发表题为 “A central and unified role of corticocortical feedback in parsing visual scenes” 的研究论文。该研究分别采用可逆性失活(皮层降温)以及手术损毁的方法,对比在失活高级视皮层V4区前后,初级视皮层V1区神经元在加工复杂图形过程中反应特性的变化,进而从因果角度、而不仅仅是相关关系层面,系统阐明了从高级到低级视皮层的反馈信号在解析复杂视觉场景中的核心作用。

反馈信号在视觉加工中的因果作用研究

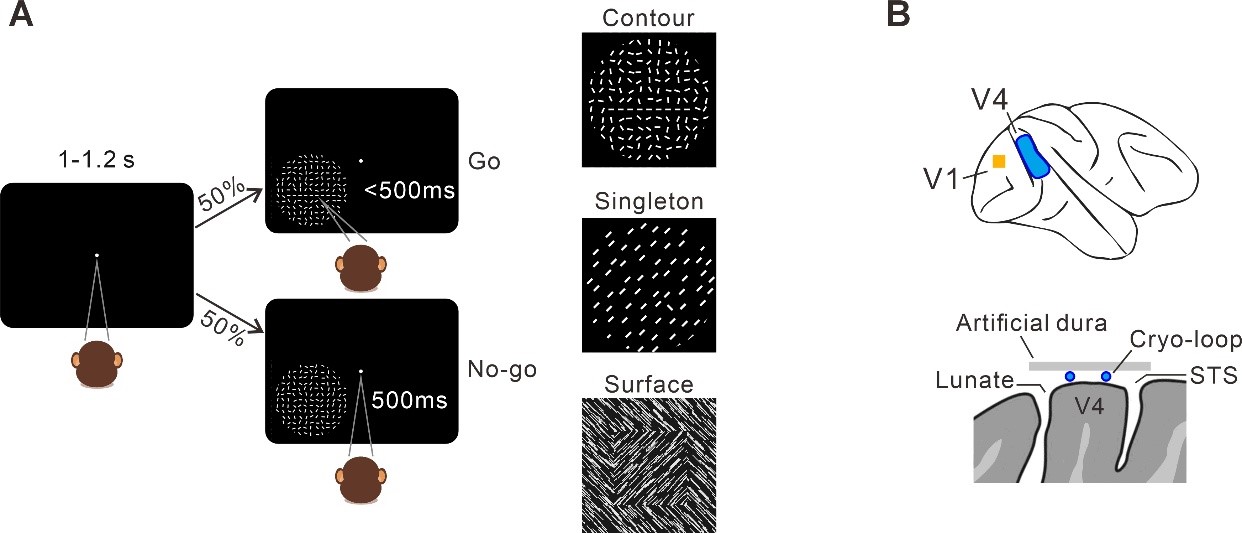

(A)视觉刺激和任务举例:训练猕猴从干扰背景中检测一个隐藏的前景目标(Go/No-go反应时任务)。该目标的显著性可以定量控制,从非常明显到完全融入背景(即目标不存在)。在一个试次中,目标可以随机出现或不出现在背景中。在目标出现的试次中,猴子需要在500 ms之内用眼动报告目标位置(Go);在目标未出现(只有背景图形出现)的试次中,猴子需要保持注视至少500 ms(No-go)。实验分别采用3类具有前景-背景关系的视觉刺激(右侧一列示意图),其中前景目标与干扰背景的分离涉及3种不同的视觉加工过程,包括 ① 基于线段连续性的轮廓线整合(contour):在由朝向随机的线段组成的杂乱背景中,引入由共线线段组成的全局轮廓线,其显著性由共线线段的数目或间距决定;② 基于局部特征对比的目标检测(singleton):在由朝向相同的线段组成的均一背景中,引入单个朝向不同的目标,其显著性由目标与背景线段之间的夹角决定;③ 基于全局特征整合的平面分割(surface):在由特定朝向线条组成的纹理背景中,引入朝向不同的纹理平面,形成前景。

(B)用课题组自己研发的冷冻装置(获批国家专利:ZL201610195714.1),对较高级的视皮层V4区进行可逆性物理降温失活(蓝色区域;皮层表面温度控制在2.2 ± 0.3摄氏度)。微电极阵列(10 × 10)植入初级视皮层V1区(黄色方块示意电极阵列位置),用以研究V1接收的来自高级脑区的反馈信号在不同前景-背景分离加工中的作用。可逆性失活实验结束之后,再对V4区进行手术损毁,进一步验证实验结果。

大脑在对视觉图像进行解析并产生有意义的知觉过程中,需要对输入的视觉特征进行合理的组合与分割(grouping and segmentation)。传统视觉理论认为,视觉输入中所携带的图像信息是按照从简单到复杂、从局部到整体的顺序,沿着从低级到高级的皮层中枢逐级加工和整合:初级视皮层(V1区)神经元感受野很小,主要负责加工局部简单特征(例如检测不同朝向的局部小线段以及线段之间的朝向差异);而较高级的视皮层则通过逐级增大的神经元感受野,来整合低级皮层上传的信息,实现对复杂图形的整体表征。然而越来越多的研究发现,初级的V1神经元也能够表征全局的轮廓和平面信息,但是,这些反映全局上下文关系的信号仅仅出现在神经元反应的晚期成分(刺激呈现100 ms之后),而V1对视觉输入的响应从不到40 ms就已开始。这些证据间接提示,来自高级脑区的反馈信号作用于V1反应的晚期成分,从而赋予了V1神经元整合大范围信息的能力。但是这一推测尚缺乏直接的因果证据。为此,该研究采用可逆性物理降温失活和手术损毁的方法,对较高级的视皮层V4区进行失活干预,对比V4失活前后,V1神经元在加工复杂图形过程中反应特性的变化以及猕猴视觉检测能力的变化。

实验采用具有前景-背景图形结构的三类视觉刺激,分别由不同的视觉特征形成,包括:杂乱背景中的全局轮廓线(contour);均一背景中由局部特征对比形成的孤立目标(singleton);与背景纹理图案具有朝向差异的前景纹理平面(surface)。研究发现,V4失活后,对于需要整合全局上下文的检测任务,猕猴的行为表现严重受损(比如在杂乱背景中检测轮廓线);但是,猕猴的基本视觉特征检测能力则几乎不受影响(比如检测由亮度线索定义的目标)。与行为表现相对应,V4失活后,V1神经元反应的晚期成分中所携带的前景-背景分离信号大大减弱甚至完全消失;而神经元反应的早期成分和基本特性则不受影响(包括反映前馈神经连接特性的朝向选择性、感受野大小等)。此外还发现,从高级皮层反馈至V1的信号中,包含着在空间、时间、性质和强度上可以分离的两种调控信号:一种反馈调控信号增强神经元对前景目标的表征;另外一种反馈调控信号则抑制神经元对干扰背景的反应。这些发现首次从因果角度直接证明,无论是基于简单局部特征对比,还是基于复杂全局特征整合的图形-背景分离加工过程,都共享了同样的反馈调控模式。

上述发现对理解灵长类大脑动态灵活、高度智能化的信息加工原理具有重要价值。此外,现有的人工智能模型架构缺少类似大脑的反馈调控功能,这些结果可能对研发类脑的智能系统具有重要参考价值。

该论文的第一作者是李武和阎崟联合指导的博士研究生辛也。该研究获得国家自然科学基金重点项目、国家自然科学面上项目、科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目及青年科学家项目等资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62279-8