2025年3月28日,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室卢春明课题组在NeuroImage杂志在线发表了题为“The cortical architecture representing the linguistic hierarchy of the conversational speech”的研究。该研究创新性地结合近红外光谱成像超扫描与大语言模型技术,揭示了会话语言的层级结构属性及其特有的双脑共享表征机制。

图1 会话不只是语言符号的使用,更是双方思想上的共鸣(Carpini et al.,2011)。

早在20世纪初,现代语言学之父费迪南·德·索绪尔便指出,语言在本质上是一个结构化的符号系统,其意义和价值只有在层级结构中才能体现。随后,美国语言学家、当代认知科学创始人之一诺姆·乔姆斯基进一步提出句法结构理论,强调自然语言的层级属性。近年来,大量脑影像研究揭示了叙事语言中不同尺度语言单元的层级架构,以及表征这种层级结构的大脑皮层网络,表现为初级皮层对较小尺度语言单元更敏感,而高级皮层则对较大语言单元更为敏感。

然而,语言是人际间交流思想和传递信息的重要工具。迄今尚不清楚双人共建的会话语言具有怎样的结构规则,以及大脑如何对其进行表征。针对这一研究空白,课题组在真实的人际会话情境下,采用近红外光谱成像超扫描技术实时记录了会话双方的大脑活动。同时,借助大语言模型对自然会话语言进行了量化分析,并聚焦会话语言特有的话轮和话题单元尺度。

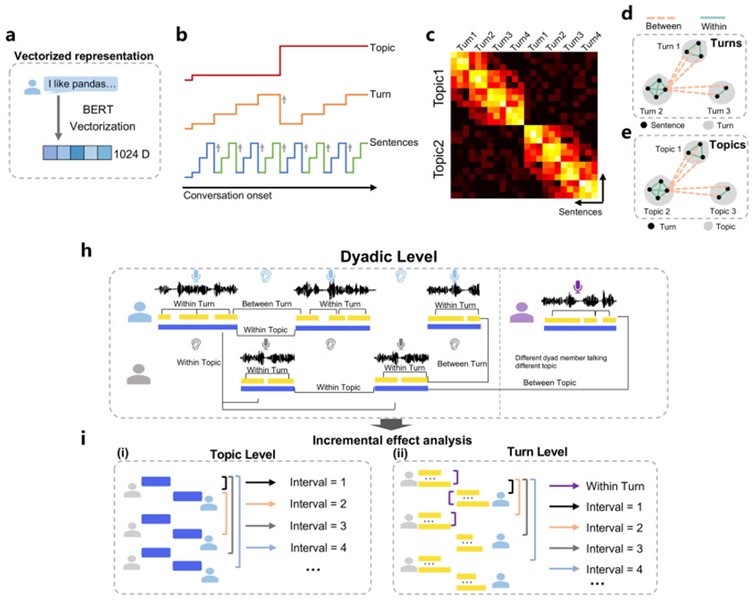

图2 人际互动的语言层级结构假设与分析思路。

结果发现,与单人叙事语言类似,双人会话语言也表现出语言特有的嵌套层级结构。但是在大脑表征模式上,与单人叙事语言不同,双人会话语言的层级结构并非会话者单一大脑进行孤立表征,而是通过双方大脑活动的同步,进行共享表征,即会话语言的层级结构存在于会话双方的大脑中,而不是单独一方的孤立大脑之中。

图3 人际互动中话轮与话题的神经表征。

具体而言,会话者之间左侧颞叶皮层(Temporal Cortex, TC)的大脑活动同步主要表征了会话语言中的话轮信息,而内侧前额叶皮层(medial Prefrontal Cortex, mPFC)的大脑活动同步则表征了会话语言中的话题信息。这种从颞叶到前额叶的大脑皮层梯度架构反映了大脑不同区域对不同尺度语言单元的选择性表征。上述结果在不同熟悉度的话题情境下得到进一步验证。

这一发现首次将大脑对语言层级结构的选择性表征从传统单向叙事语言拓展到了双人会话语言,丰富了传统语言学理论,填补了以往研究的空白。

论文的第一作者是卢春明课题组已毕业硕士生茹辉亚·艾力和已毕业博士生周思远(现就职于四川师范大学脑与心理科学研究院),博士生徐昕然和科研助理何香瑜也对研究做出重要贡献。论文通讯作者为卢春明教授。研究得到国家自然科学基金重大研究课题的资助(62293550,62293551)。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381192500182X