2025年8月10日,北京师范大学左西年课题组与电子科技大学段旭君课题组在Nature开放获取期刊《生物学通讯》发表题为“Profiling brain morphology for autism spectrum disorder with two cross-culture large-scale consortia”的长篇论文,通过使用中西方跨文化大规模脑影像数据库,采用规范化建模和机器学习方法,识别出自闭症谱系障碍的两种亚型,为理解其脑形态与功能损伤的发育机制开辟新视角。

自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder, ASD)作为一类复杂的神经发育性疾病,其临床表现和神经生物学机制存在显著异质性,这给诊断和治疗带来了巨大挑战。传统研究大多将ASD视为同质化群体进行分析,导致许多脑影像学研究结果难以重复和推广。不同文化背景下的诊断标准和样本采集的多样性,也进一步增加了不同研究间的可比性问题。这种跨文化多样性和临床诊断异质性的存在最终阻碍了ASD神经生物学标记物的开发,也降低了对其进行精准干预策略和应对的实际效果。

为此,本研究采用多项关键技术,以突破上述瓶颈。首先,我们采用了全球范围内最大规模的两个跨文化脑影像数据库“自闭症脑影像数据交换”ABIDE和“中国自闭症脑影像联合体”CABIC;其次,基于全球化生命周期脑图表联合体LBCC提供的大样本脑发育轨迹来矫正个体脑形态测量,计算每个ASD患儿在34个Desikan-Killiany脑区体积的个体化离群样本百分位数(Out-of-Sample,OoS)评分;然后,使用谱聚类算法对ABIDE队列的男性ASD儿童(<13岁)进行亚型分类;接下来,将支持向量机(Support Vector Machine,SVM)结合递归特征消除和交叉验证(Recursive Feature Elimination and Cross-Validation,RFECV)来识别疾病亚型的关键靶位脑区;据此,在独立CABIC数据库样本中进行验证;最后,采用形态学结构协方差分析和脑智关联性分析探究面向各亚型的特异性模式。

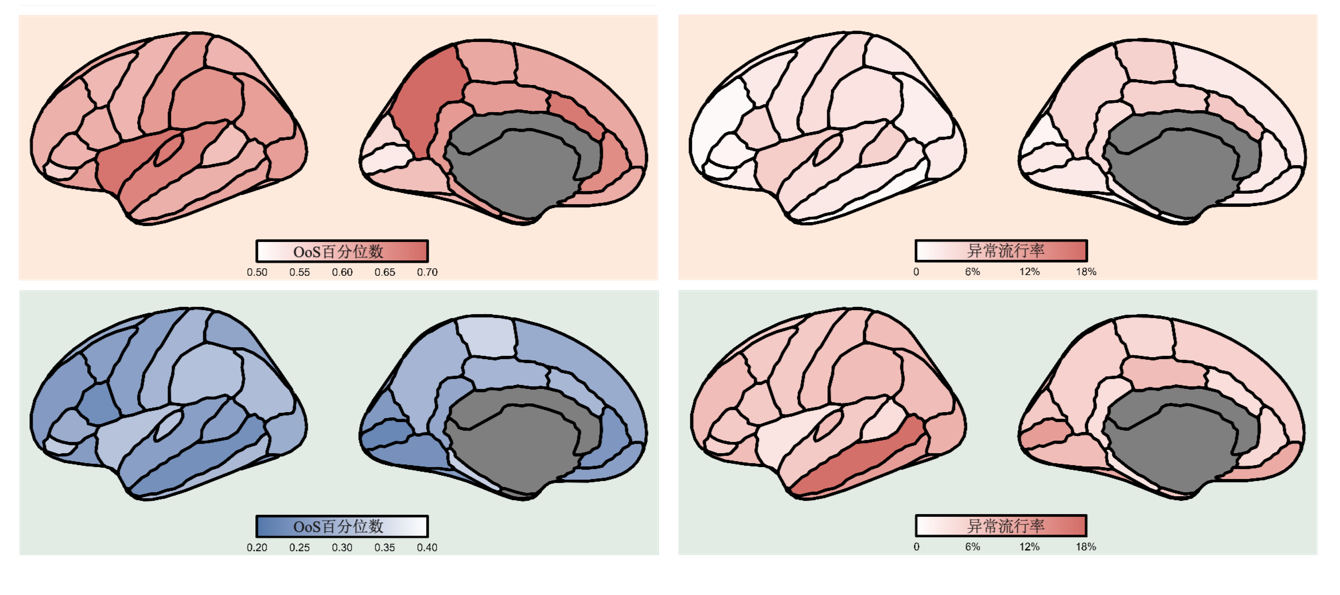

通过分析34个脑区的OoS评分,研究发现ASD患儿明确分为两个脑形态学亚型(图1):L亚型表现为广泛性脑区体积缩小,异常率最高出现在颞中回和额极等区域;H亚型则显示特定区域(如脑岛和颞横皮层)体积增大。值得注意的是,两个亚型在年龄上存在显著差异,L亚型更为年轻,但两组在认知行为的量表评分上无统计学差异。优化后的SVM模型分类准确率达95%,SHapley Additive exPlanations(SHAP)分析显示扣带回峡部、内嗅皮层、楔前叶和颞中回等区域对亚型区分贡献最大。这些区域主要涉及高级认知功能加工处理的网络,暗示不同亚型可能存在不同的功能网络损害路径。

图1 两种亚型(绿背景:L,黄背景:H)脑形态异常累及脑区及严重程度不同

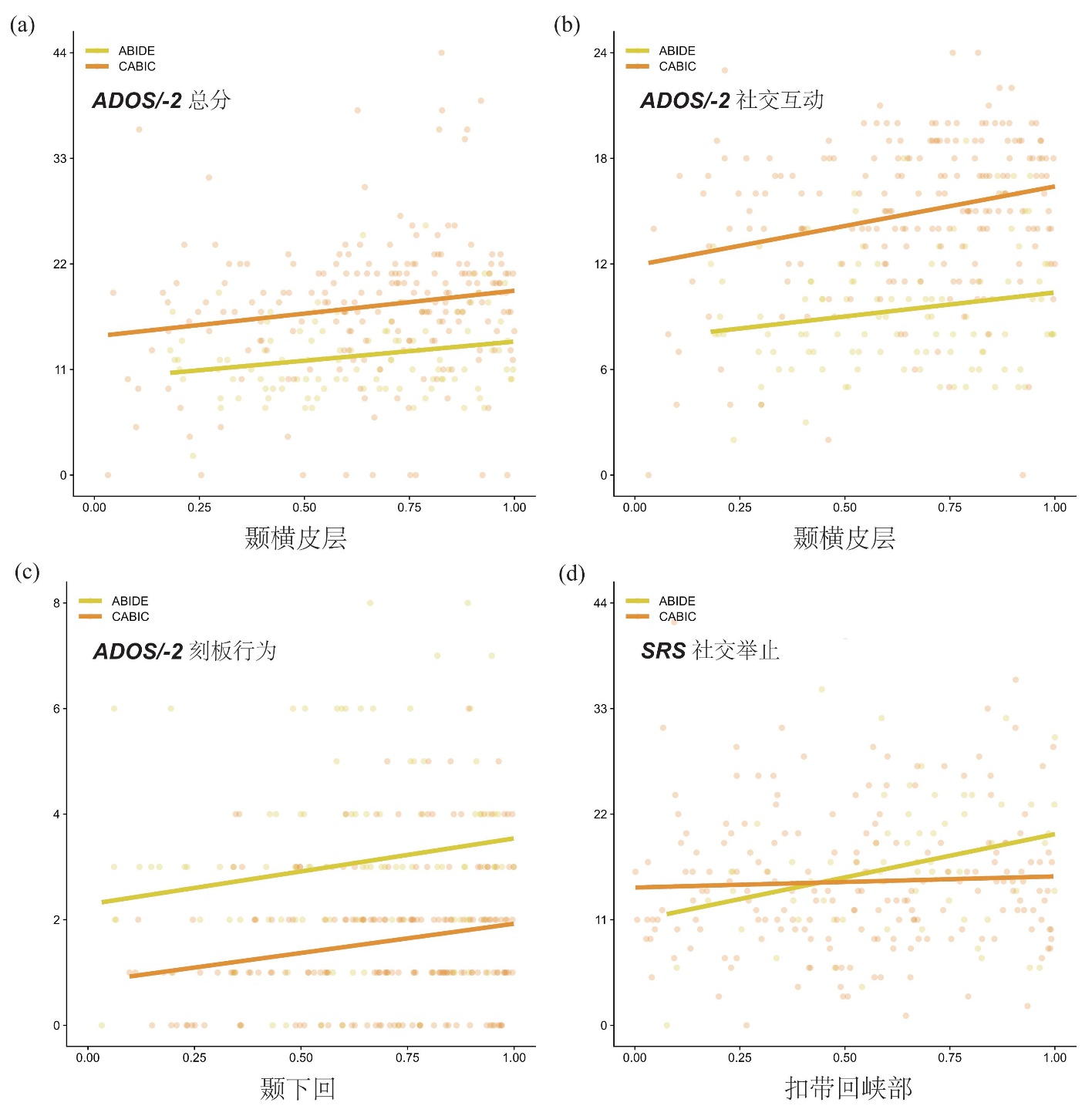

基于脑区形态的结构协方差分析发现,H亚型的扣带回峡部与额中回尾部协变增强,而L亚型则表现为内嗅皮层与脑岛、后扣带和海马旁回协变减弱,海马旁回与外侧枕叶协变则增强。这些协变差异模式在ABIDE和CABIC数据库中得到交叉验证,表明其具有跨文化稳定性。尽管两种亚型之间存在不同的结构协变模式,但这一模式与ASD相关的认知行为并没有显著相关。这意味着:脑皮层形态学异常可能在发展过程中激活了代偿机制,维持了相似的认知和行为表现。本研究仅在H亚型中发现了稳定的脑-行为关联(图2):颞横皮层体积与ADOS总分和社交互动得分显著正相关,颞下回体积与刻板行为得分显著正相关;扣带回峡部体积与社交反应量表(SRS)的社交举止得分显著正相关;中介分析显示,这些关联不受总智商得分的影响,提示它们可能是ASD特异的神经影像标记。

图2 H亚型样本外百分位数OoS与认知行为的相关

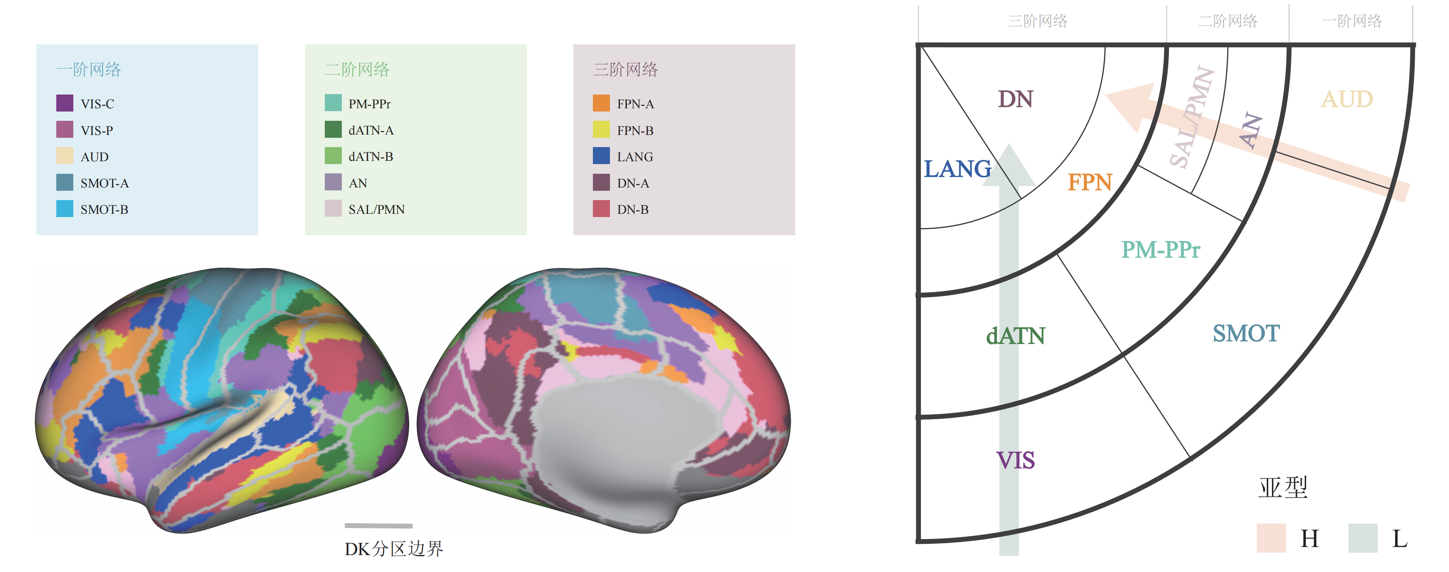

综合以上,这项研究通过跨文化大样本计算和分析,系统描绘了ASD的脑形态学异质性图谱。两个亚型的发现不仅解释了既往研究结果的不一致性,其识别出的关键脑区更为理解ASD的神经发育机制提供了新线索。特别值得注意的是,扣带回峡部在H亚组中表现出发育峰后体积下降延迟的现象,这与该区域和自闭症刻板行为的关联相呼应,暗示特定脑区发育时序异常可能是ASD的重要病理特征。通过形态学异常的不同,本研究基于脑功能网络的拓扑学分布规律提出了两种亚型的脑功能损伤通路理论模型(图3):L型高异常流行率脑区涉及视觉(VIS)——背侧注意(dATN)——额顶(FPN)——语言(LANG)和默认(DN)网络;而H型则涉及听觉(AUD)和躯体运动(SMOT)——行动(AN)——突显/顶叶记忆(SAL/PMN)——额顶(FPN)网络,揭示基础感觉信息(一阶网络)传递至联合皮层而整合认知加工(三阶网络)的过程存在不同异常机制。

图3 15个脑功能网络图谱(左)和两种亚型的脑功能损伤通路理论模型(右)

从临床转化角度看,该研究为ASD的精准分型提供了客观的神经影像学依据。未来可基于这些生物标记开发亚型特异性干预策略,例如针对H亚型的扣带回峡部进行靶向神经调控。此外,研究所采用的计算框架可推广至其他神经发育障碍的异质性研究,具有广泛的方法学意义。本研究也存在一定局限,如仅纳入男性ASD,且缺乏纵向数据追踪亚型发育轨迹的支撑。未来的多模态研究应结合基因组学和认知评估,进一步阐明不同亚型的分子机制和认知特征关联规律,推动ASD诊疗迈向精准医学临床实践。

本项研究得到以下项目资助:科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目(2021ZD0200500)、广东省重点领域研发计划(2019B030335001)、国家社科基金重大项目(20&ZD296, 24&ZD251))以及国家自然科学基金(82102134, 82322035, 62273076)。该论文第一作者为博士生范雪如,通讯作者为北京师范大学左西年教授和电子科技大学段旭君教授,联合体作者为国际“生命周期脑图表联合体”和“中国自闭症脑影像联合体”,北京邮电大学的何叶副教授在本研究中也做出了重要贡献。中国科学数据银行和国家基础科学数据中心为本研究提供了信息化支撑,本文有关数据和代码已在“中国人彩巢数据社区”(https://ccndc.scidb.cn)公布和共享。

文章信息:Fan, XR., He, Y., Wang, YS. et al. Profiling brain morphology for autism spectrum disorder with two cross-culture large-scale consortia. Commun Biol 8, 1157 (2025). https://doi.org/10.1038/s42003-025-08573-z