2025年2月7日,Advanced Science杂志在线发表了北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室卢春明课题组的研究 “A Rapid Cortical Learning Process Supporting Students’ Knowledge Construction during Real Classroom Teaching”。该研究融合可穿戴脑功能近红外光谱成像和机器学习等技术,突破以往课堂教学认知神经机理研究的局限,率先揭示了真实课堂情境下有效教学促进学生知识建构的内隐认知机制及其神经基础,为教育神经科学基础理论提供了实证依据,为一线教育教学实践提供了理论支撑,具有重要的科学价值和实践意义。

无论是对人类个体的认知能力发展还是对整个社会的文明演进来说,课堂教学都发挥着不可替代的独特作用。正如著名教育思想家夸美纽斯 (John Amos Comenius) 所言,“年轻人最好还是在班级里一起上课”。然而,课堂教学过程中究竟发生了什么?如何“教”和“学”才是有效的?“教”与“学”如何相互影响?以往的传统教育理论多基于经验推演和个人思辨,而大量的认知神经实证研究又局限于严格控制的实验室环境下人类个体或动物的学习,与课堂教学大相径庭。因此,几个世纪以来,有效课堂教学的底层机理并不清楚。

维特洛克的生成学习理论指出,学生会在有限的时间和注意范围内,把新旧知识“拼接”进已有知识网络,并通过动态调整知识片段的边界及其相互关系,形成更深层次的理解。因此,有效教学的核心可能在于促进学生的知识建构。然而,课堂教学能否真正为这种“知识建构”提供足够空间?以往的教育界一直存在争论。一部分观点认为,课堂教学时间有限,教学主要停留在知识传递层面;另一部分研究则发现,合理的教学设计可以在有限时间内促进知识建构。这两种观点催生了两种截然不同的教学模式:一是直接讲授,即教师以高结构化的方式讲解内容,学生被动接收知识(H-only);二是混合教学,即将低结构化教学(学生自主探究)与高结构化教学(教师讲授)相结合(LH, Low-to-High structured teaching),学生先在课堂上回忆和自学,再接收教师的系统讲授。尽管这两种教学模式都得到广泛应用,但其背后的认知神经机制并不清楚。

1.建立了可开展20人以上真实课堂教学认知神经机理研究的脑智教室以及相应的方法体系

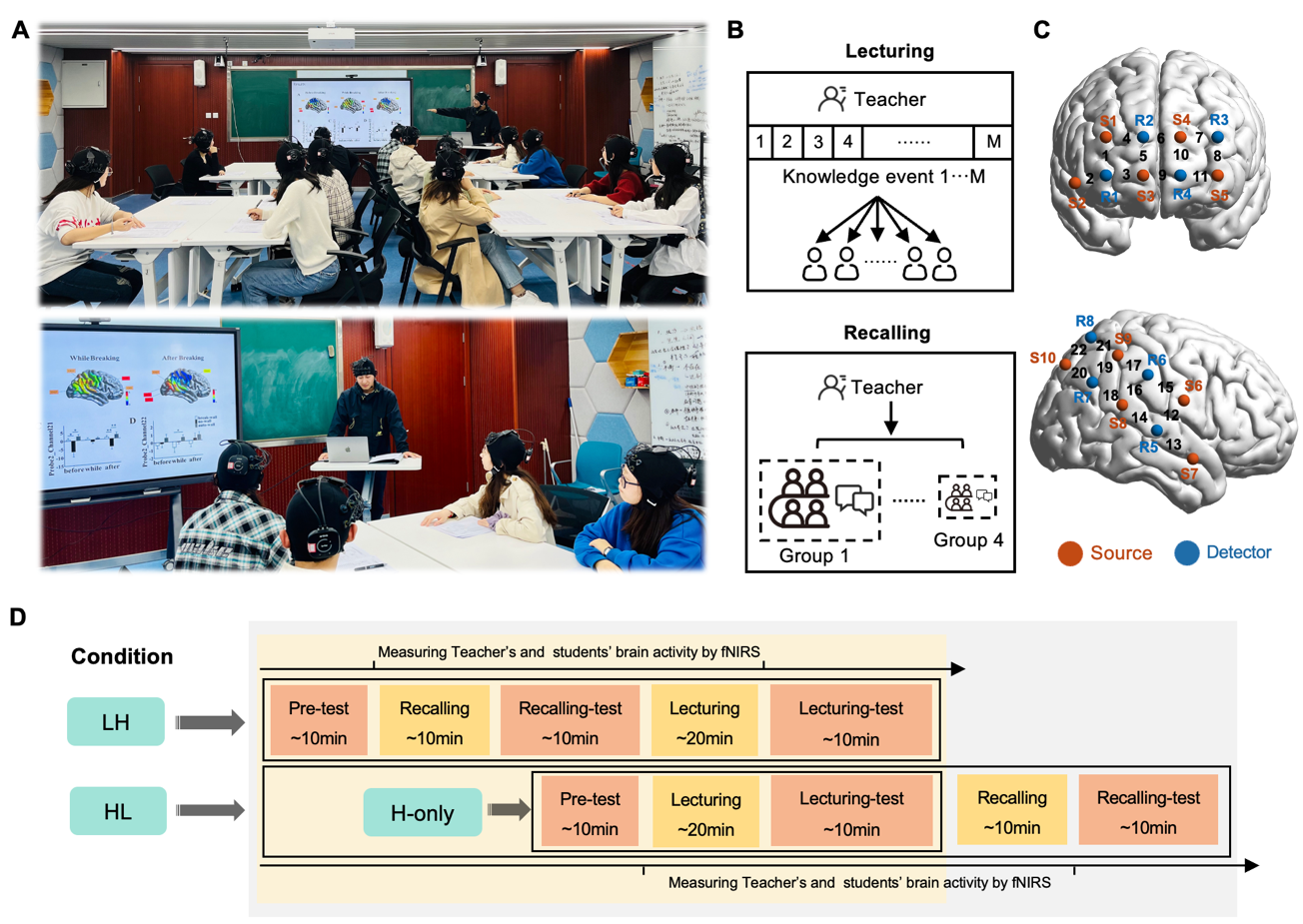

为解决以上问题并检验不同教学模式的内隐认知神经机制,卢春明课题组长期聚焦自然场景下人际互动的理论和方法研究,形成了独特的教育神经科学研究理论框架和方法体系。近年来,与北京师范大学教育学部联合,共同开发了可开展20人以上真实课堂教学认知神经机理研究的脑智教室以及相应的方法体系,能够在真实、自然的课堂教学过程中同时采集和分析师生的大脑活动、音视频、文本以及认知行为等多模态数据,深度解析课堂情景下的真实教与学。这一技术平台和方法体系的建立将为教育神经科学的发展带来重要契机。

在本研究中,课题组充分发挥该平台和方法的优势,以真实的大学课堂为场景,解析并比较了自学+讲授的混合 (LH) 和传统的讲授 (H-only) 两种教学模式。在混合教学模式中,学生先通过回忆(recalling) 进行自学,然后聆听教师讲授(lecturing);在传统讲授模式中,只包含教师的讲授。

图1 实验设计

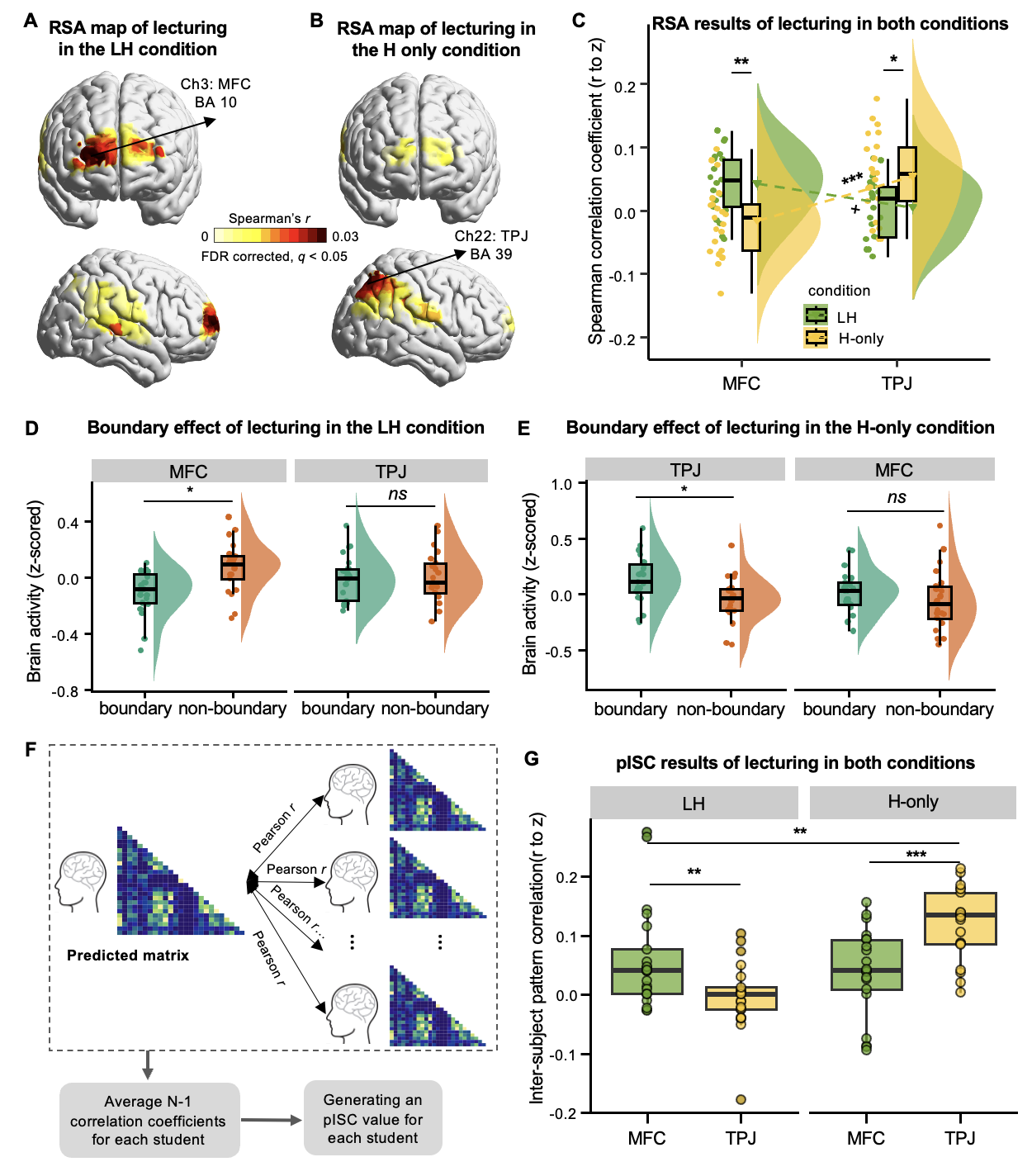

2.先自学再教学的混合教学模式有效促进了学生的知识建构

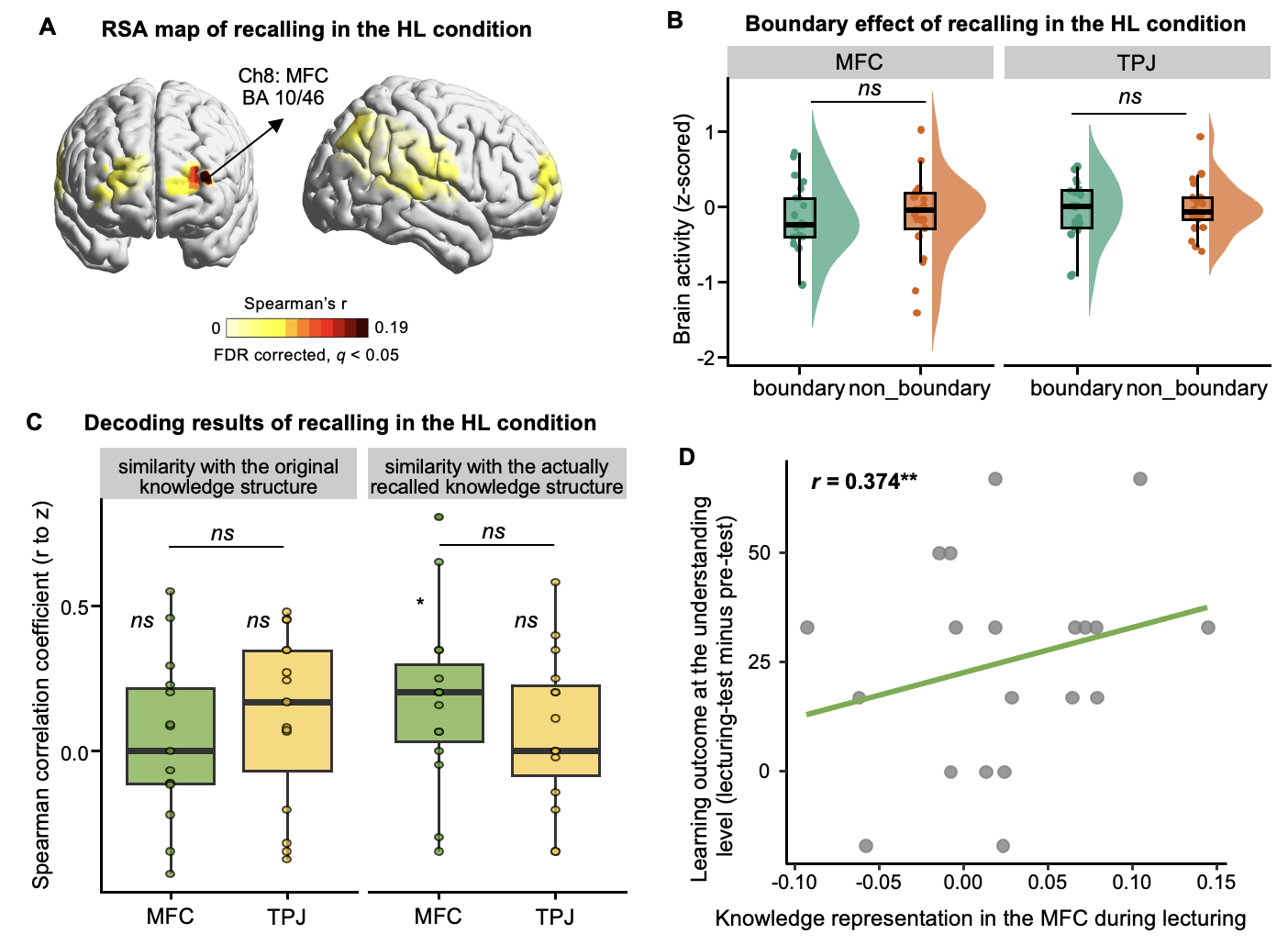

结合机器学习和表征相似性分析发现,在相同的讲授环节,混合教学模式下的学生通过额中回 (MFC) 对知识进行表征,且该神经表征与最终的学习成绩显著相关;而在单纯讲授模式下,学生则主要通过颞顶联合区 (TPJ) 进行知识表征。进一步分析发现,在混合教学模式下,学生的MFC通过重新切割知识片段,改变了知识片段的边界,构建了新的知识网络结构;而在单纯讲授教学模式下,TPJ对知识的表征仍遵循原始知识结构,没有进行重新建构。这些结果表明,混合教学模式下的自学可能激活了学生已有的先验知识(如先验图式),从而在教师讲授的的有限时间内,通过MFC实现了快速的知识建构,并显著提升了学习效果。因此,以MFC为关键节点的大脑皮层快速学习系统可能是有效教学促进学生知识建构的神经基础。

图2 混合教学促进了知识建构

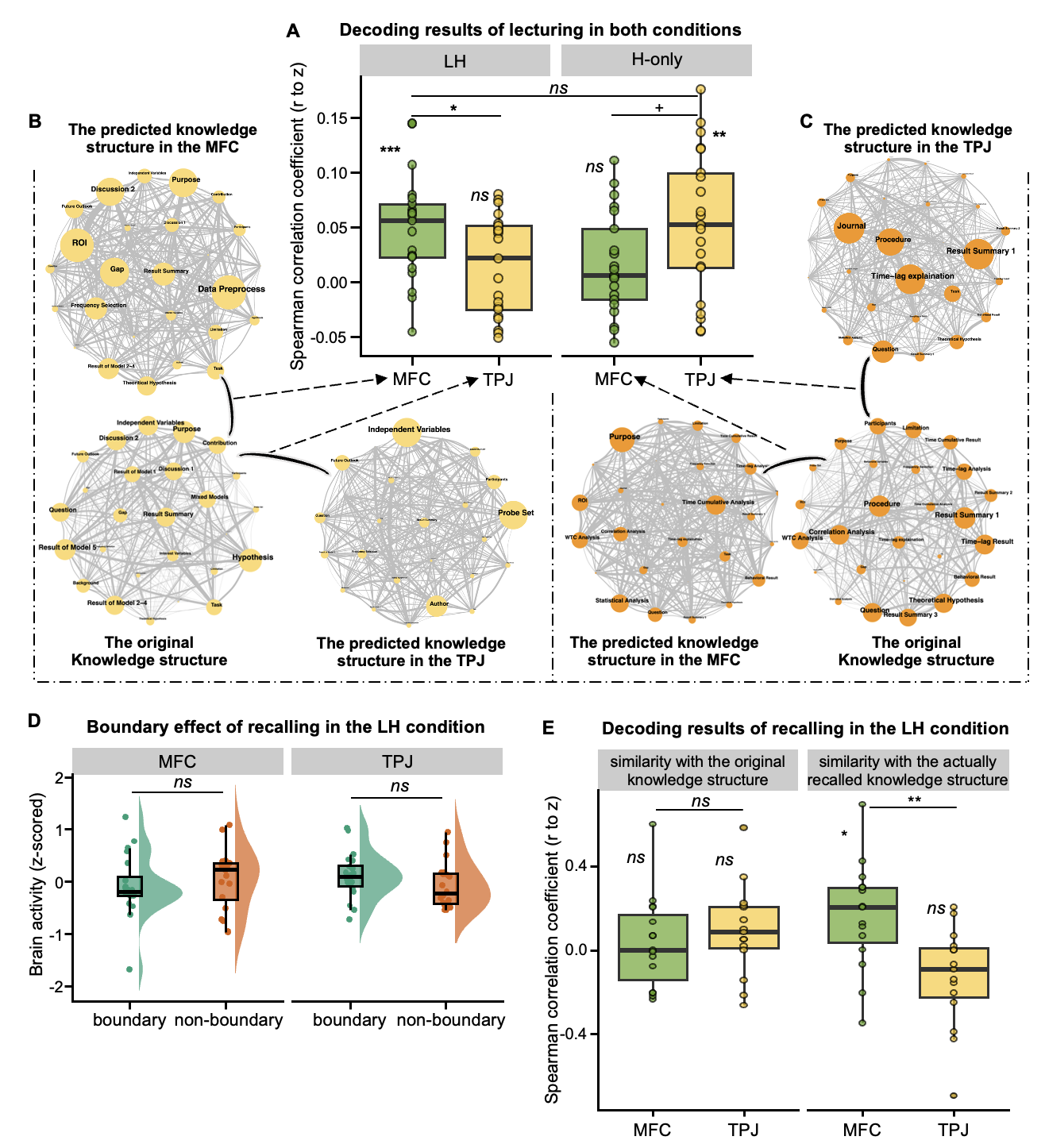

3.学生自学优先处理知识网络的全局结构,教师讲授优先促进学生对知识片段的局部分割

进一步分析解析了学生知识建构的机制,发现在讲授之前的自学阶段,从MFC解码出来的知识网络全局结构与原有知识网络结构显著不同,但是每个知识片段的边界并未改变,表明学生自学优先处理了知识网络的全局结构,但是并未处理知识片段的边界细节。在之后的讲授阶段,不仅从MFC解码出来的知识网络全局结构在个体之间出现很大的差异,而且每个知识片段的边界位置也发生了改变,表明教师讲授优先促进了学生对知识片段的局部再分割。可见,在混合教学模式中,学生的知识建构可能在讲授之前的自学阶段就已开始,但讲授阶段对其起到了显著的促进作用,表现为从优先处理知识网络的全局属性转变为优先处理知识片段的局部属性。

图3 知识建构是一个由整体加工逐步向局部加工转变的过程

4.课前预习比课后练习更有效

为检验混合教学模式中教学顺序对知识建构的影响,我们进一步对比了“先自学后讲授” (LH) 与“先讲授后自学”(HL) 两种混合教学模式。结果显示,在HL模式的讲授后自学阶段,虽然学生的MFC也进行了知识建构,但其仅体现了对知识网络全局属性的优先处理,缺少对知识片段局部属性的加工。更为重要的是,HL模式下MFC知识建构的强度与学习成绩未出现显著相关。这些发现表明,如果自学发生在教师讲授之前,学生能更有效地利用先验知识框架,为后续的结构化知识输入建立认知锚点,从而促进知识建构,提升学习成绩,完成从全局属性到局部属性的转变;但是没有预习的讲授和讲授后练习则可能难以实现上述目的。

图4 课前预习比课后练习更有效

5.师生大脑同步显著促进学生的知识建构

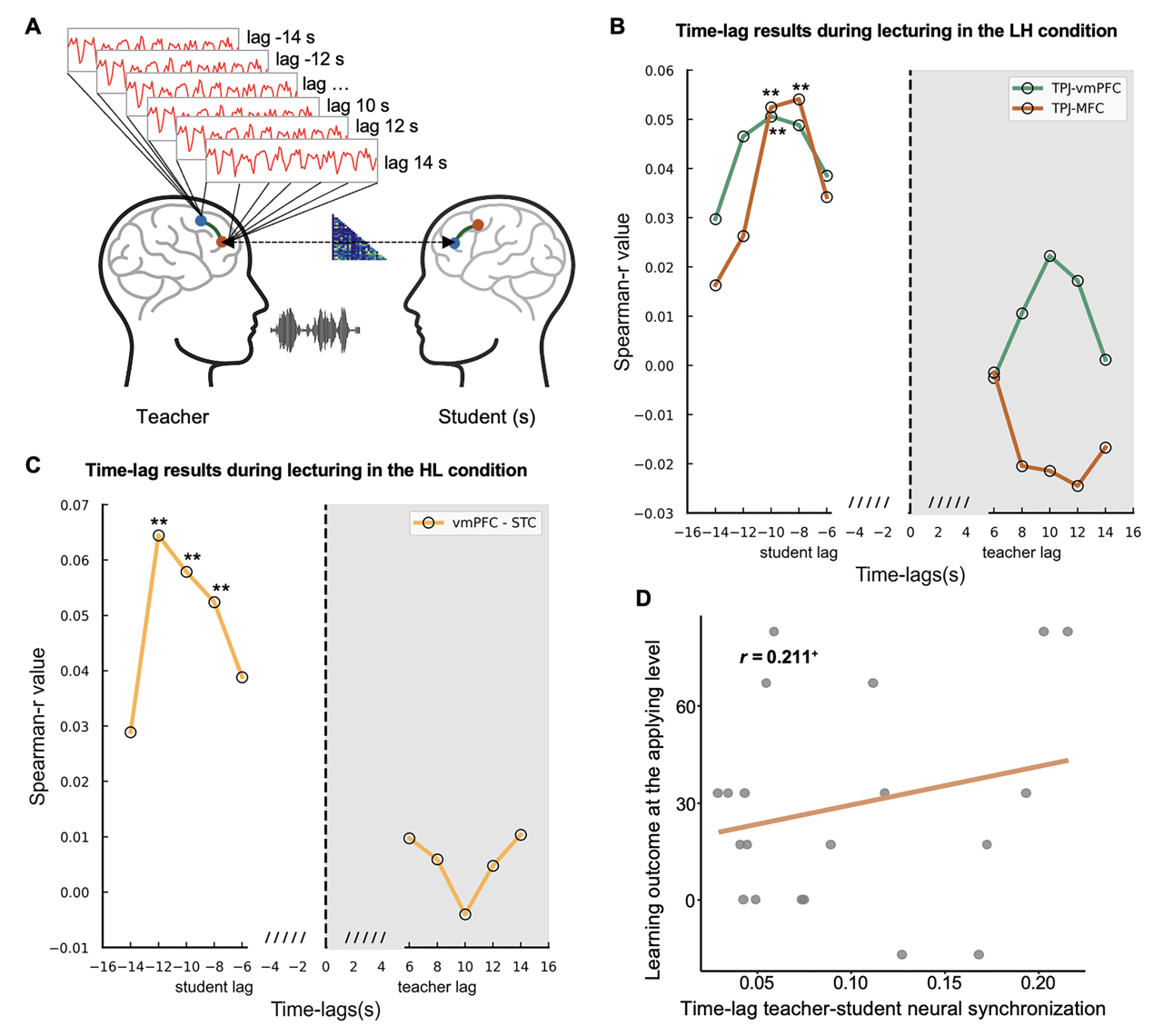

为了进一步考察教师在学生知识建构过程中的作用,我们分析了师生间的神经同步。结果发现,在混合教学模式下,当教师的TPJ活动领先于学生MFC的活动8-10秒时,师生之间会出现显著的时滞神经同步,并且这种时滞神经同步水平与学生的学习成绩显著正相关,表明在学生的MFC成功完成知识建构之前,教师的TPJ已经对知识结构进行了定向投射,师生跨脑区的时滞神经同步促进了学生的个性化知识建构。可见,即便知识建构发生在学生的大脑皮层,但是仍然离不开教师的有效教学。教师的引导作用仍然不可或缺。

图5 师生神经同步对学生知识建构具有促进作用

6.对教学实践的启示

本研究在真实课堂教学情境下验证了大脑皮层快速学习系统在学生知识建构中的核心作用,阐明了有效教学促进学生知识建构的内隐认知机制及其神经基础。这些发现不仅对于教育神经科学的理论构建具有重要意义,而且也为教育教学实践提供了重要启示。具体而言:

(1)混合教学的结构化革新:采用“低结构化自学→高结构化讲授”的有序双阶段教学设计,有助于为知识建构搭建兼顾全局属性和局部属性的加工桥梁。例如,可以在讲授新课前,预留10-15分钟引导学生通过口头复述、画思维导图等方式自主激活先验图式。

(2)预习和复习并重:以往教学实践对课后复习和完成作业强调较多,本研究则提示,有效的预习可能与完成作业同样重要,甚至前者在促进有效教学方面具有更加独特的价值。

(3)知识加工的阶段适配:遵循“整体优先→局部深化”建构规则,可以在教学初期通过概念地图等工具促进全局网络构建,后期采用精细编码策略(如分段讲解、对比分析)强化知识边界划分。

(4)利用好教学互动的神经同步窗口:教师可以抓住“8-10秒”的神经引导窗口,在关键概念讲解前,提供前置提示 (pre-cueing) 或类比引导 (analogical scaffolding),以增强师生间的神经同步,为神经层面的知识投射建构通道。

该论文第一作者冯小丹是北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室在读博士生,博士生徐昕然、蒋嘉浩,已毕业硕士生孟兆楠为共同作者,通讯作者为卢春明教授。北京师范大学教育学部裴淼教授和郑永和教授也对研究做出了重要贡献。感谢研究过程中众多同行的大力支持和无私帮助,以及选修课程的同学们的参与。研究得到了国家自然科学基金重大研究课题 (62293550, 62293551) 的资助。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202416610