2025年9月17日,北京师范大学韩在柱教授课题组联合首都医科大学三博脑科医院关宇光教授团队,在神经科学领域期刊《Journal of Neuroscience》发表题为“Spatiotemporal Dynamics of Language Information Representation within the Left Inferior Parietal Lobule Network: An Intracranial SEEG Study”的Feature Article。这研究采用高时空分辨率的颅内立体脑电图(stereoelectroencephalography, SEEG)技术,结合多变量表征相似性分析(representational similarity analysis, RSA)和格兰杰因果分析(Granger Causality Analysis, GCA),探讨左顶下小叶(left inferior parietal lobule, IPL)在语言处理中的动态信息表征及其网络协同机制。

左顶下小叶被认为是大脑多模态信息整合的“核心枢纽”,在语言、注意、记忆等多种认知功能中发挥关键作用。该脑区可细分为缘上回(supramarginal gyrus, SMG)、角回(angular gyrus, AG)和靠近顶内沟的外侧IPL区域(lateral bank of intraparietal sulcus, lbIPS)三个亚区。这些亚区在多种信息处理中的动态协作模式至今尚未形成定论。而语言加工涉及至少形、音、义三类信息及其交互作用,为解决上述问题提供了一个理想的研究模型。

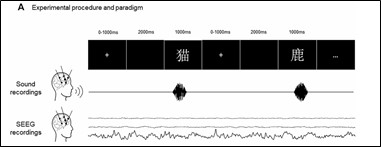

为此,本研究让13名癫痫患者完成汉语口语词汇阅读任务的同时,利用SEEG同步记录其颅内神经活动信号(图1)。通过多变量RSA方法,将神经活动模式与字形、语音、语义三类语言信息进行动态关联分析,解码大脑在不同时间窗口及频段中处理的信息类型。结果显示,左顶下小叶各亚区在语言处理中展现出显著的功能分化与动态协作模式。SMG是唯一能表征视觉形态、语音、语义三种语言信息的亚区,且呈现语义优先,随后语音,最后视觉形态与晚期语义的时序加工模式;AG则先处理语义信息,之后转向视觉形态表征;lbIPS仅参与视觉形态信息处理,不涉及语义和语音加工(图2)。

图1:实验流程图

图2:RSA结果图

在此基础上,进一步通过GCA分析脑区间的信息传递方向。结果显示,三个亚区在不同伽马频段(低伽马30-60Hz、中伽马60-120Hz、高伽马120-150Hz)存在动态信息交换:低伽马和中伽马频段中,亚区间呈现几乎全时段双向连接,为持续语言信息整合提供支撑;高伽马频段则仅存在AG与SMG的双向连接,以及AG向IbIPS的单向信息传递,可能与视觉形态信息的反馈调节有关(图3)。

图3:GCA连接结果图,每一纵行代表出发脑区,每一横行代表接受脑区

该研究突破了传统神经影像技术在时空分辨率上的局限,清晰勾勒出左顶下小叶在加工语言不同信息时的动态时空网络。具体而言,本研究在已知左顶下小叶存在功能亚区的基础上,进一步揭示了这些亚区是如何通过动态的网络交互,来共同支撑复杂的语言加工。

课题组博士生曾嘉鸿和硕士生刘雨欣为该论文的共同第一作者,通讯作者为北京师范大学韩在柱教授和首都医科大学三博脑科医院关宇光教授。其他作者也为本研究的顺利完成提供了帮助。该研究得到了国家社科基金重大项目(24&ZD252)及国家自然科学基金(32271091和82372555)的资助。

原文链接:https://www.jneurosci.org/content/45/38/e0307252025

Zeng, J., Liu, Y., Zhao, C., Cui, Z., Jiao, S., Liu, Y., Liu, D., Zhang, X., Wu, J., Luo, Y., Sun, W., Luan, G., Jiang, Y., Shi, G., Guan, Y., & Han, Z. (2025). Spatiotemporal Dynamics of Language Information Representation within the Left Inferior Parietal Lobule Network: An Intracranial SEEG Study. The Journal of neuroscience, 45(38), e0307252025.