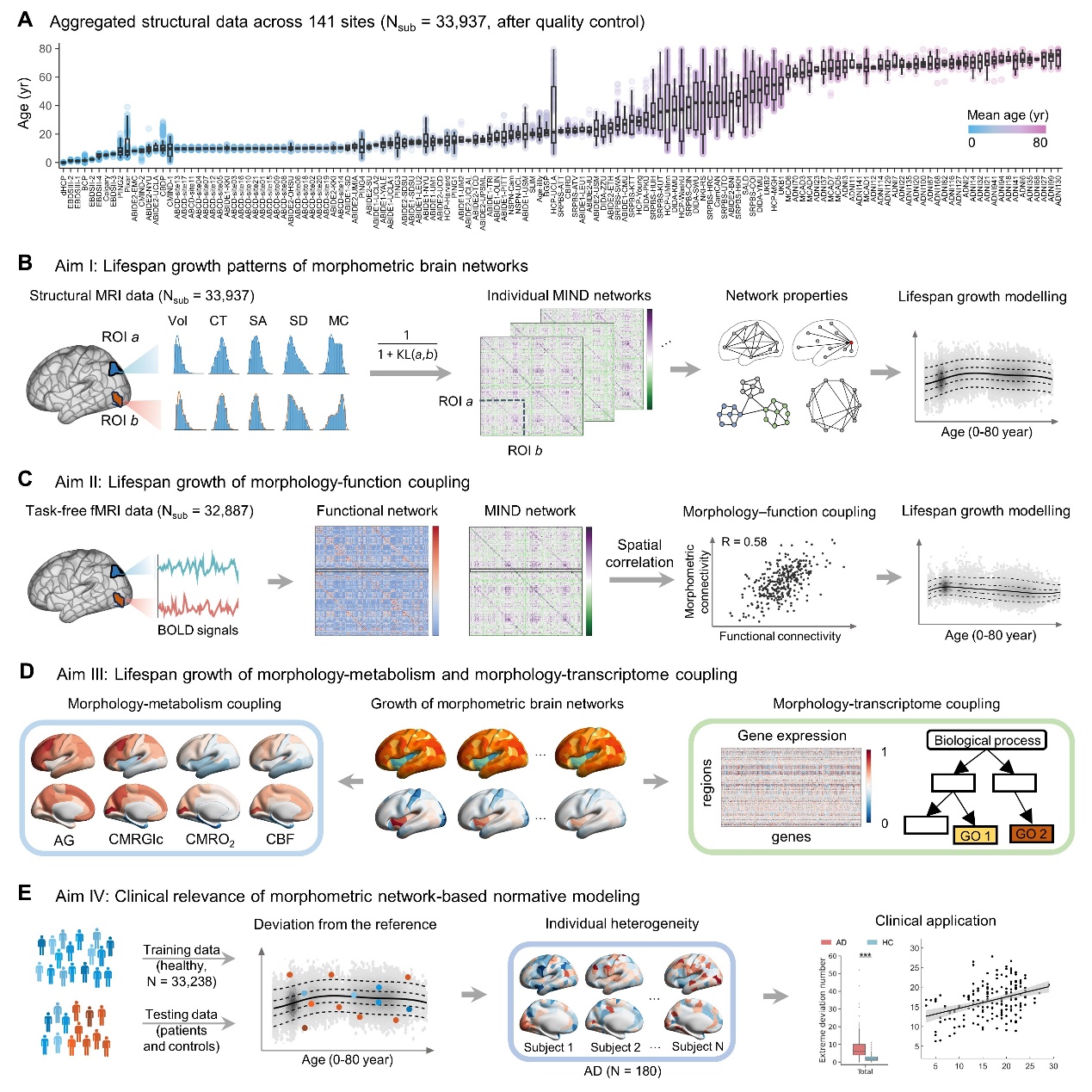

2025年7月 23日,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室、IDG/麦戈文脑科学研究院贺永团队及合作者在Neuron杂志发表题为“Dissecting human cortical similarity networks across the lifespan”的研究论文。该研究整合了来自全球141个研究中心的33,937名参与者的磁共振脑结构影像数据,系统解析了人类大脑皮层形态相似网络的从发育到衰老的完整发育轨迹及关键发育里程碑,创建了覆盖全生命周期的大脑形态网络发育参考常模。研究进一步阐明了大脑皮层形态网络在发育过程中与功能网络、代谢活动及转录组特征的动态耦合规律。这项工作是该团队继全生命周期脑功能发育常模建立后(Sun et al., 2025),在脑健康数字化评估领域的又一重要进展。

人类大脑皮层的体积、厚度、表面积与折叠等形态学特征构成了其基本解剖架构,这些特征在整个生命过程中呈现出复杂、异质且受遗传调控的发育模式(Wang and He 2024;Liang et al., 2024)。值得注意的是,不同皮层区域间的形态特征表现出显著相似性,由此形成了一个高度互联的皮层形态相似网络。研究发现,该网络能够有效表征皮层的细胞构筑特征、轴突连接模式及基因共表达模式。然而,该领域仍存在三个关键科学问题亟待解决:首先,人类皮层形态相似网络在全生命周期中的发育轨迹及其关键里程碑尚未阐明;其次,该网络与功能网络、脑能量代谢及基因表达的动态耦合规律仍不清楚;最后,大脑皮层形态相似网络作为神经精神疾病个体异质性评估工具的临床应用价值有待验证。系统回答上述问题,不仅对揭示脑形态网络的形成、发展与老化机制至关重要,也为理解脑疾病的结构异常模式、建立个体化诊疗评估方法提供技术支撑。

针对这些科学问题,贺永教授团队联合全球百余家研究机构,整合了覆盖全生命周期的高质量多模态磁共振数据(包括结构像和静息态功能像)。研究团队开展了以下创新性工作:(1)构建多尺度建模框架,系统解析了皮层形态相似网络在全脑、系统和区域水平的发育轨迹;(2)揭示了该网络与脑功能活动、能量代谢及转录组特征的动态耦合规律;(3)基于建立的规范参考模型,定量评估了阿尔茨海默病、抑郁症和孤独症患者的个体结构偏离程度,并验证了其对临床评分的预测效能。

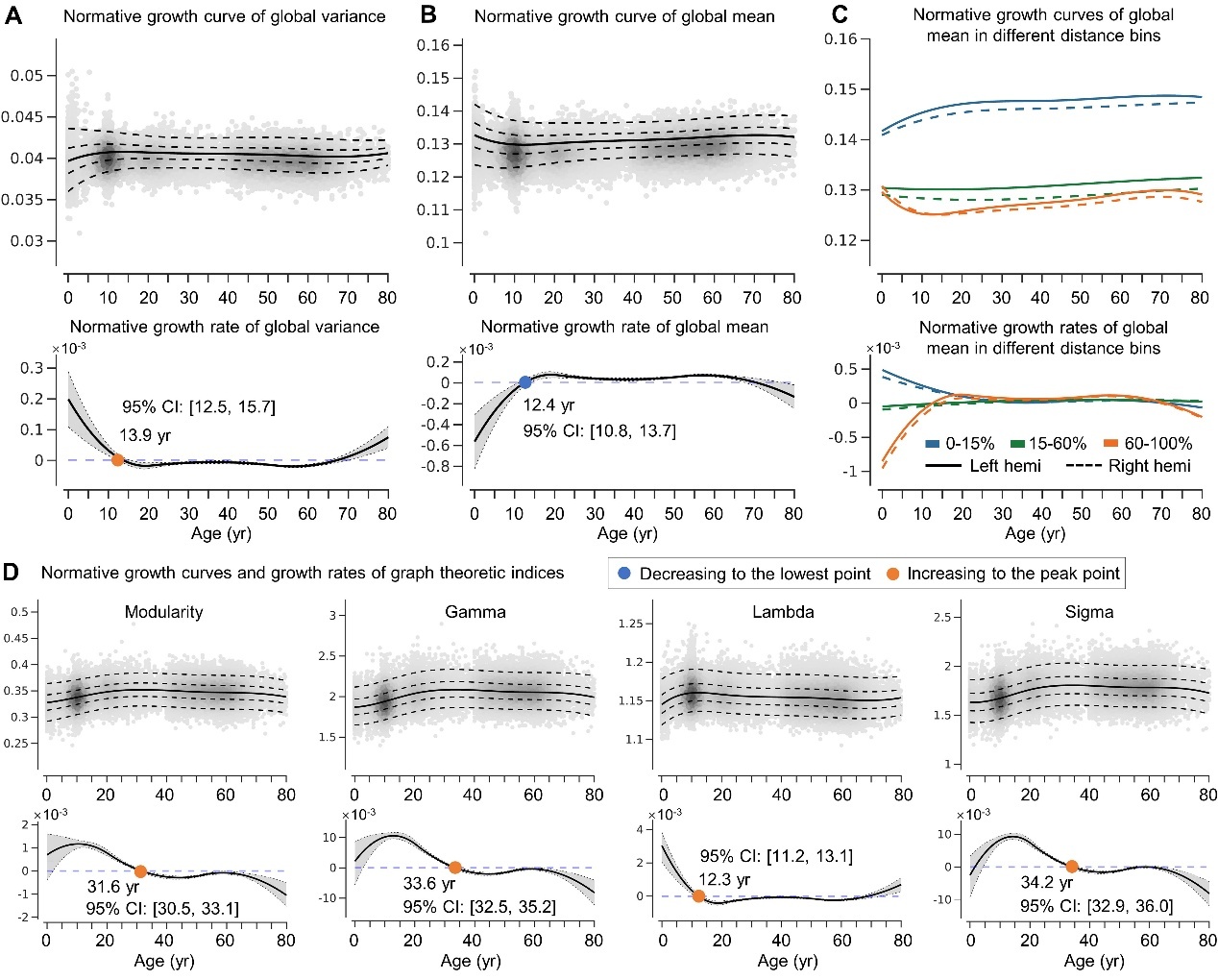

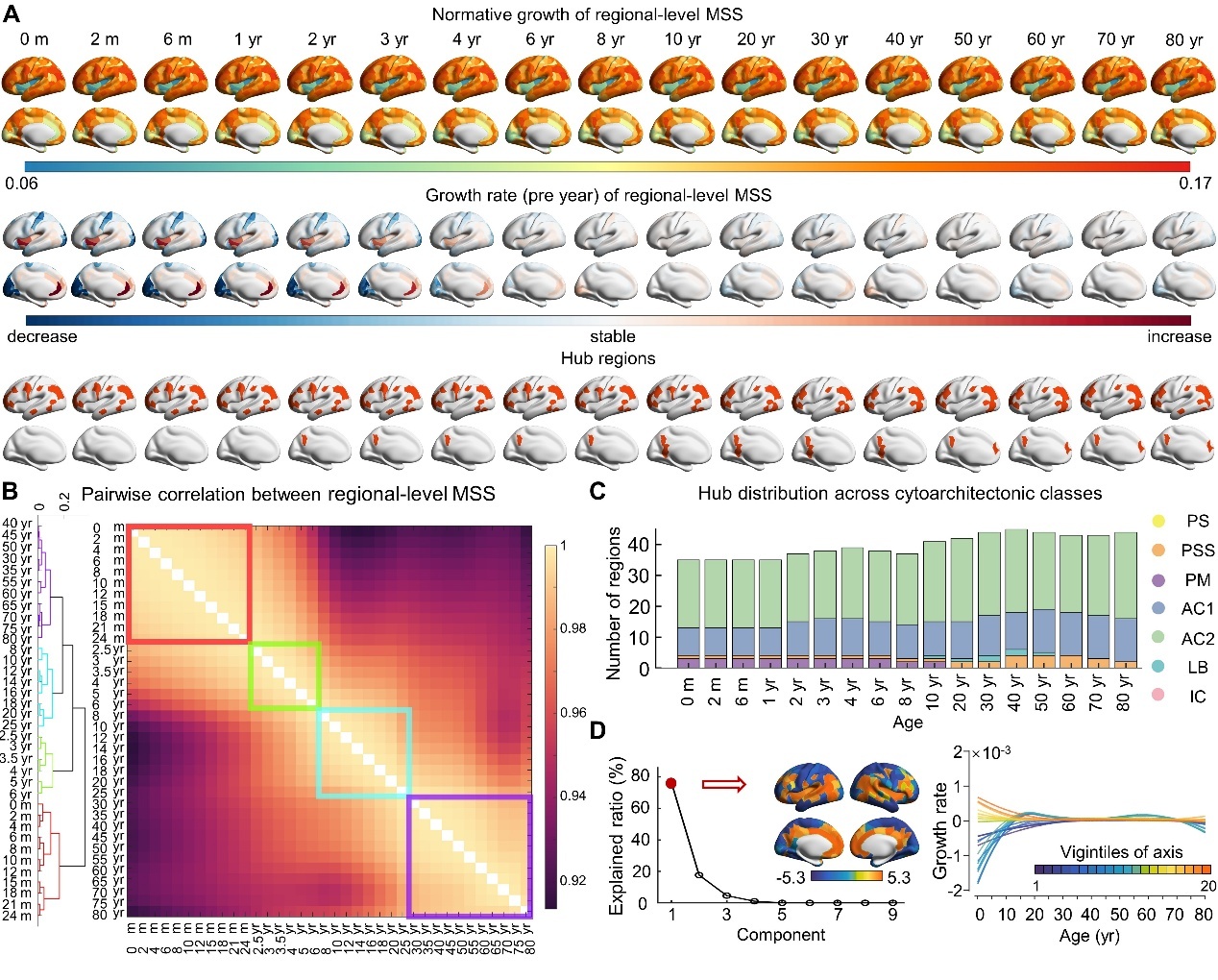

在全脑水平(图2),皮层形态相似网络的变异度自出生起呈现非线性增长趋势,于青春期达到峰值(95%置信区间:12.5-15.7岁)后趋于稳定,表明早期发育过程中皮层结构连接的多样性持续增强。值得注意的是,网络整体平均连接强度在婴幼儿期至儿童期逐渐降低,并于青春期早期达到最低值(95%置信区间:10.8-13.7岁),提示此发育阶段脑区间形态分化最为显著。同时,皮层形态网络从出生到成年早期表现出持续的模块化程度提升和"小世界"特性增强,反映了全局网络架构的逐步优化。在系统水平(图3),对七类皮层细胞构筑区域的发育模式分析表明:感觉皮层与其他系统的形态相似性随发育逐渐降低,而旁边缘皮层(如岛叶和前扣带皮层)的相似性则显著提升。节点水平分析(图4)进一步表明,联合皮层在保持稳定的形态相似性的同时,持续承担着网络枢纽的功能。这些时空发育特征共同支持了大脑皮层形态网络遵循"感觉运动-旁边缘皮层"轴的层级发育规律。

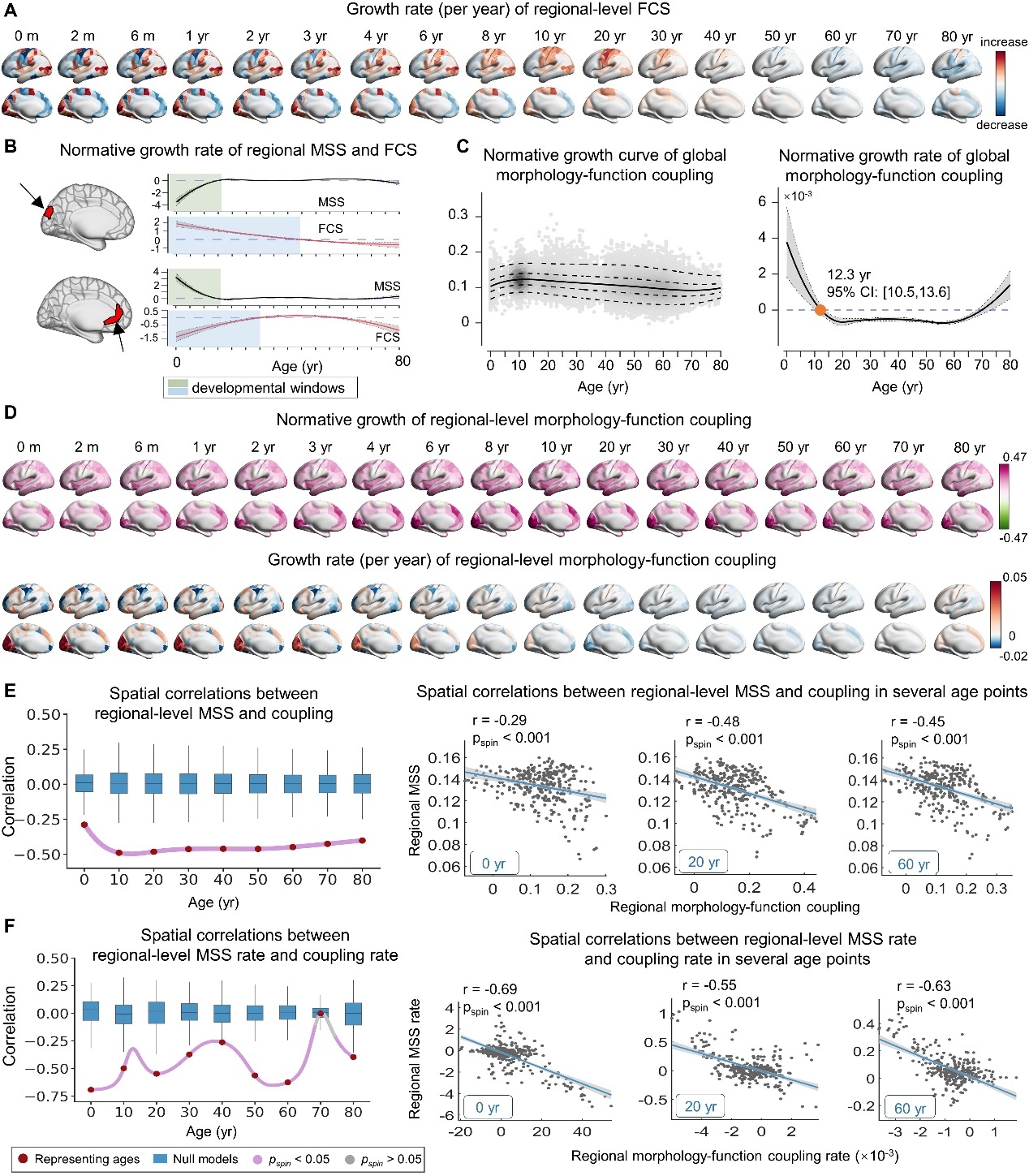

在解析皮层形态网络发育规律的基础上,该研究进一步揭示了形态与功能网络的协同发展机制(图5)。研究发现,功能网络较形态网络具有更持久的动态发育窗口期。形态-功能全局耦合强度呈现先增后减的发展模式:从出生至青春期早期持续增强(峰值年龄:12.3岁;95%置信区间:10.5-13.6岁),反映功能成熟过程中逐渐强化的结构约束;随后逐渐减弱直至成年晚期,提示结构-功能渐进式解耦。脑区特异性分析显示,感觉皮层(如视觉皮层)在出生时即表现出强耦合特征,且该耦合持续增强至青春期早期;相比之下,联合皮层在整个生命周期中保持稳定的弱耦合状态。这些发现表明,初级感觉区通过强形态-功能耦合实现功能特化,而高级联合脑区则通过弱耦合维持功能灵活性。

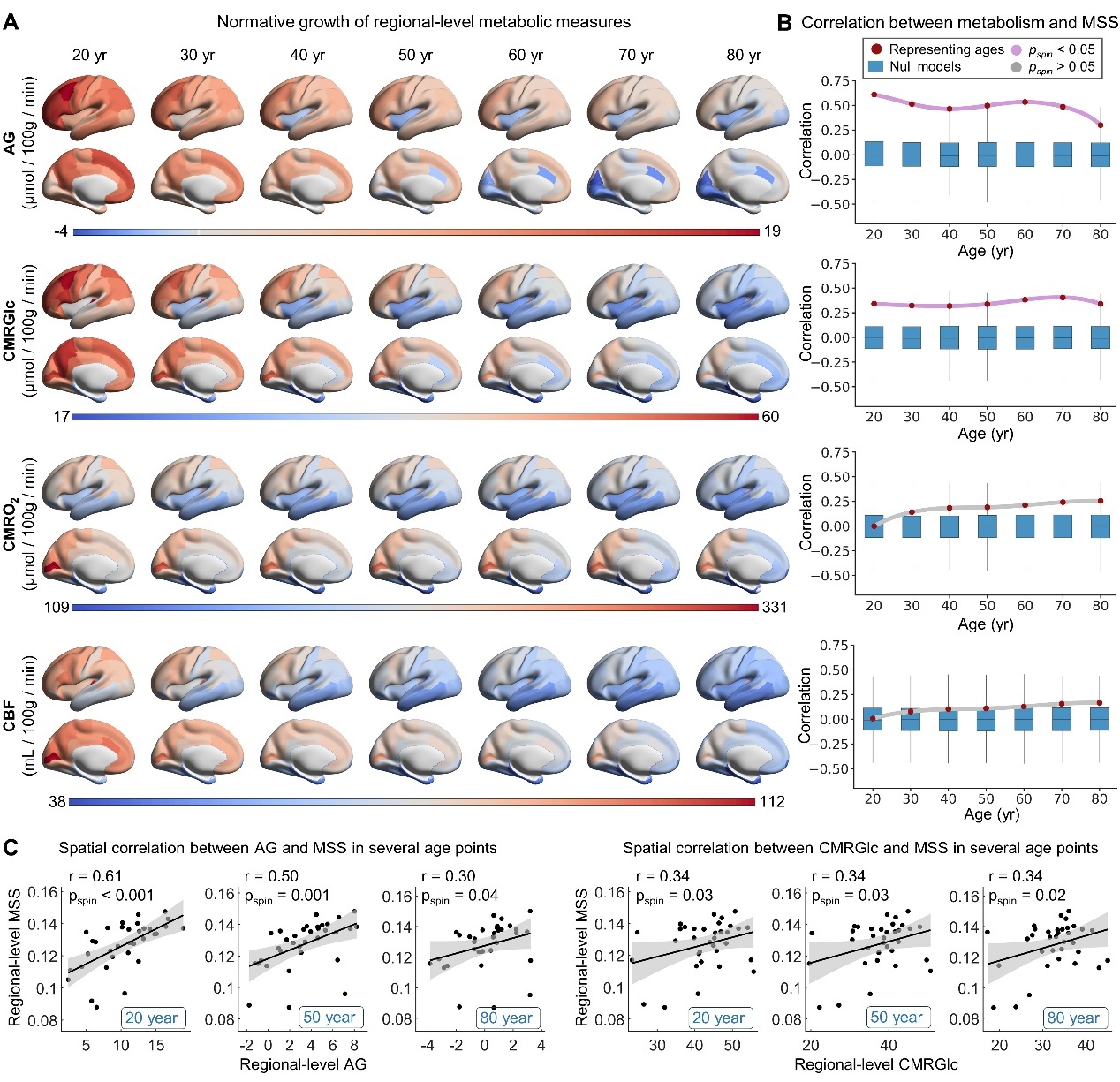

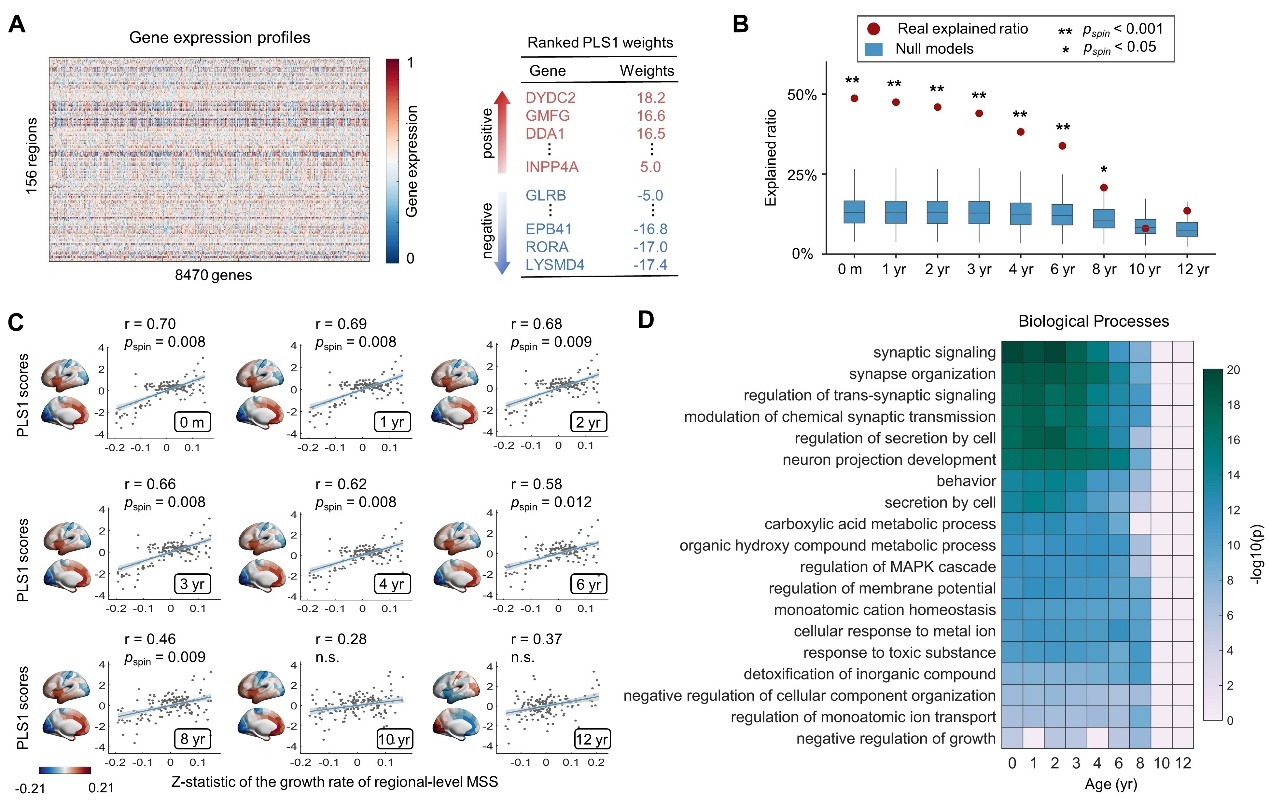

为深入探究皮层形态相似网络毕生发展的生物学机制,该研究系统分析了形态相似性的发育与脑能量代谢(图6)及基因表达模式(图7)的关联。研究发现,形态相似性的空间分布模式在成年期各阶段均与有氧糖酵解和葡萄糖代谢呈显著正相关。基于艾伦人脑图谱转录组数据的进一步分析表明,形态相似网络的发育轨迹与突触信号传导及神经元投射发育等关键生物过程相关的基因表达存在显著关联。

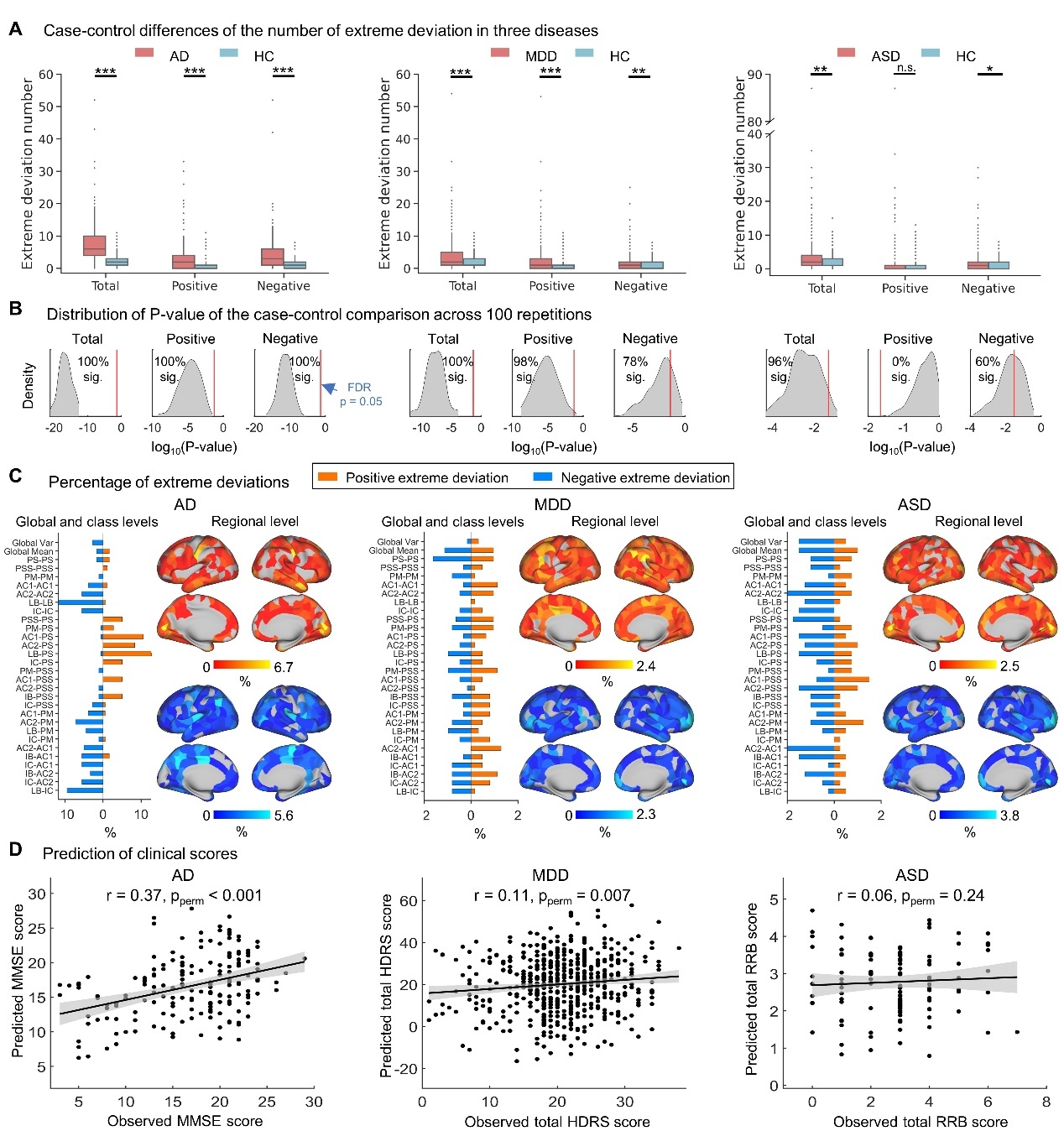

最后,基于构建的皮层形态相似网络参考模型,该研究对3个脑疾病类型(孤独症、抑郁症、阿尔茨海默病)共1202例患者进行了个体化结构异质性量化分析(图8)。结果显示,所有患者组的形态相似性极端偏离脑区数量均显著高于健康对照组。值得注意的是,在阿尔茨海默病和抑郁症患者中,网络表型的偏离程度与临床评分具有显著相关性,展现出良好的预测效能。这些发现不仅证实了皮层形态网络在脑疾病中的病理学意义,更凸显了其在临床个体化评估中的应用价值,为神经精神疾病的精准诊疗提供了参考标准。

本研究通过构建覆盖全生命周期的大脑皮层形态相似网络发育图谱,系统揭示了从新生儿期到老年阶段的关键发育转折点及其动态演化规律,对于深入理解大脑皮层形态的形成、发育及退化机制具有重要科学价值。所建立的量化参考模型填补了脑形态网络发育标准化评估的技术空白,为建立覆盖全年龄段的脑健康数字化评估体系提供了关键的技术支撑。

北京师范大学博士生梁馨元和孙良龙为该论文的共同第一作者,贺永教授为通讯作者,合作者包括来自北京大学、北京大学第三医院、北京大学第六医院、北京邮电大学、湘雅二院、华西医院、解放军总医院、宣武医院等30余家科研院所与医院,以及20余个国际数据联盟。该研究受到国家自然科学基金创新研究群体、国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生)等项目的资助。

贺永教授课题组主页:http://helab.bnu.edu.cn/

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.06.018

贺永课题组近期工作:

1. Liang X, Sun L, … He Y (2025) Dissecting human cortical similarity networks across the lifespan. Neuron, in press.

2. Sun L, Zhao T, Liang X, Xia M, ... He Y (2025) Human lifespan changes in the brain’s functional connectome. Nature Neuroscience 28:891-901.

3. Liang X, Sun L, Liao X, Lei T, Xia M, … Zhao T, He Y (2024) Structural connectome architecture shapes the maturation of cortical morphology from childhood to adolescence. Nature Communications 15,784.

4. Wang J, He Y (2024) Toward individualized connectomes of brain morphology. Trends in Neurosciences 47(2):106-119.

图1:全生命周期磁共振脑影像数据年龄分布图及研究框架

图2:人脑皮层形态相似网络在全局水平的发育曲线

图3:人脑皮层形态相似网络在不同细胞构筑类别上的发育曲线

图4:人脑皮层形态相似网络在节点水平的发育曲线

图5:人脑形态-功能网络的动态耦合规律

图6:人脑形态网络-脑代谢的空间关联

图7:人脑形态网络-转录组的空间关联

图8:基于脑形态相似网络参考模型的脑疾病个体化偏离评估