课堂上,ADHD儿童常面临这样的困境:眼睛看清了黑板上的文字,手却跟不上书写的节奏;耳朵听清了教师指令,身体反应却延迟数拍。传统归因多聚焦于“注意力不集中”,但其背后的认知神经基础仍不清楚。

针对上述问题,2025年8月4日,儿童心理学与精神病学领域top期刊《Journal of Child Psychology and Psychiatry》在线发表了北京师范大学宋艳教授与北京大学第六医院孙黎研究员团队合作的题为“Impaired Sensory-motor Integration in Children with Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder during Visual Search”的研究论文。该研究揭示其深层机制在于大脑感觉与运动系统的“跨模态时差”——视觉信息处理与动作准备的神经信号存在延迟,导致行为脱节,为ADHD儿童的临床干预提供了新思路。

研究范式和理论模型

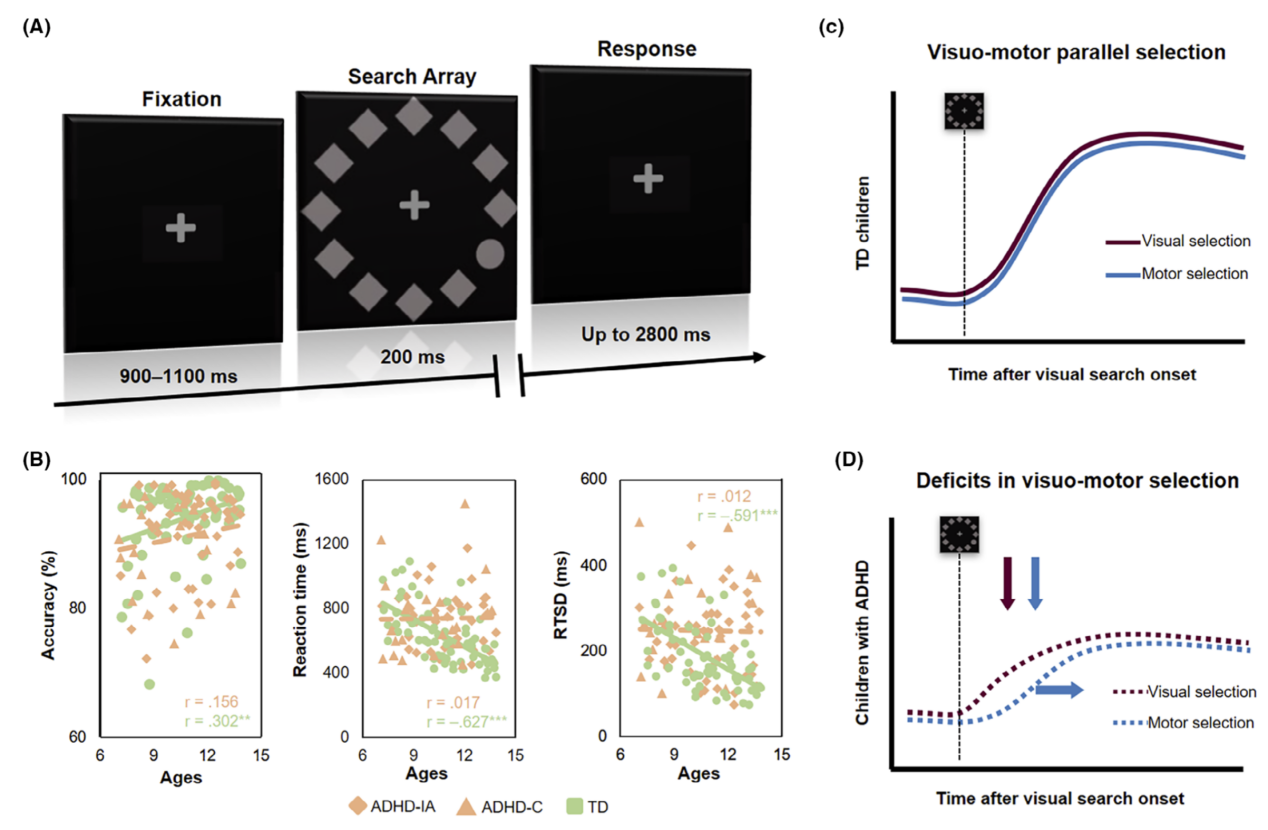

研究团队通过高密度脑电(EEG)和多变量模式解码技术,对70名ADHD儿童和65名正常发育的学龄期儿童执行视觉搜索任务时的EEG数据进行深入分析,发现ADHD儿童的alpha波段(视觉注意相关)与beta波段(运动准备相关)神经解码相对典型发育儿童显著变差,且感觉和运动的神经活动存在显著延迟,注意力缺陷型(ADHD-IA)儿童的视觉-运动异步性与症状严重度正相关,有可能是书写混乱、动作笨拙及视觉任务易分心的潜在神经根源。

该研究揭示了注意缺陷多动障碍(ADHD)儿童在视觉搜索任务中感觉-运动整合异常的神经机制,为ADHD的早期诊断和精准干预提供了新方向。此项成果不仅深化了对ADHD神经机制的理解,更为临床转化开辟了基于神经振荡调控的个性化干预路径。

研究团队与项目支持

宋艳教授已毕业博士生李东伟(现为北京师范大学文理学院心理系特聘副研究员)为论文的第一作者,首都医科大学附属安定医院罗翔升博士为论文的共同第一作者;北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室宋艳教授与北京大学第六医院孙黎研究员为论文的共同通讯作者;认知神经科学与学习国家重点实验室郭家梁博士,北京师范大学文理学院心理系特聘副研究员黄景博士,宋艳教授已毕业博士生孔元君(现为华中师范大学心理学院讲师),在读博士生李轶文以及北京大学第六医院党辰博士和王玉凤教授对该研究也作出了重要贡献。该研究得到了科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目(2021ZD0200500)、国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接: https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.70004