在现实生活中,无论是选一家餐厅或是一款手机,当做完一个选择,我们常会评估“我选的对不对”,即个体对所做决策正确性的主观判断。我们以为自己是理性的决策者,其实大脑里藏着一套“偏心”机制,它让我们更相信自己的选择更好,哪怕选项之间差别不大,人们也总是倾向于相信自己的选择是对的。这一普遍的系统性偏差被称为“决策信心选择一致性偏差(decision-congruent confidence bias, DCB)[1]”。虽然选择本身并没有偏向任何一个选项,但是在评估自己的选择有多大可能性是正确(决策信心)时,会更多倚重所选择选项的证据,而忽略未选择选项的证据。经典心理学认为为了克服认知失调,达到自我一致性[2],会在决策后更加偏向所选择选项的证据,从而产生决策信心偏差。目前有关决策的主流神经计算模型,包括对每个选项的证据进行独立积累的顺序采样模型【Sequential Sampling Models, SSMs,如扩散漂移模型(DDM)】[3],以及两个选项证据积累之间存在相互抑制的神经网络吸引子模型(Neural Network Attractor Models, NNAMs)[4],都不能很好地解释在决策过程中产生这种选择性决策信心偏差。因此,决策信心的选择一致性偏差提供了一个独特的观察视角:探索一个可以解释这种决策信心偏差的模型将加深我们对决策神经计算过程机制的洞察。

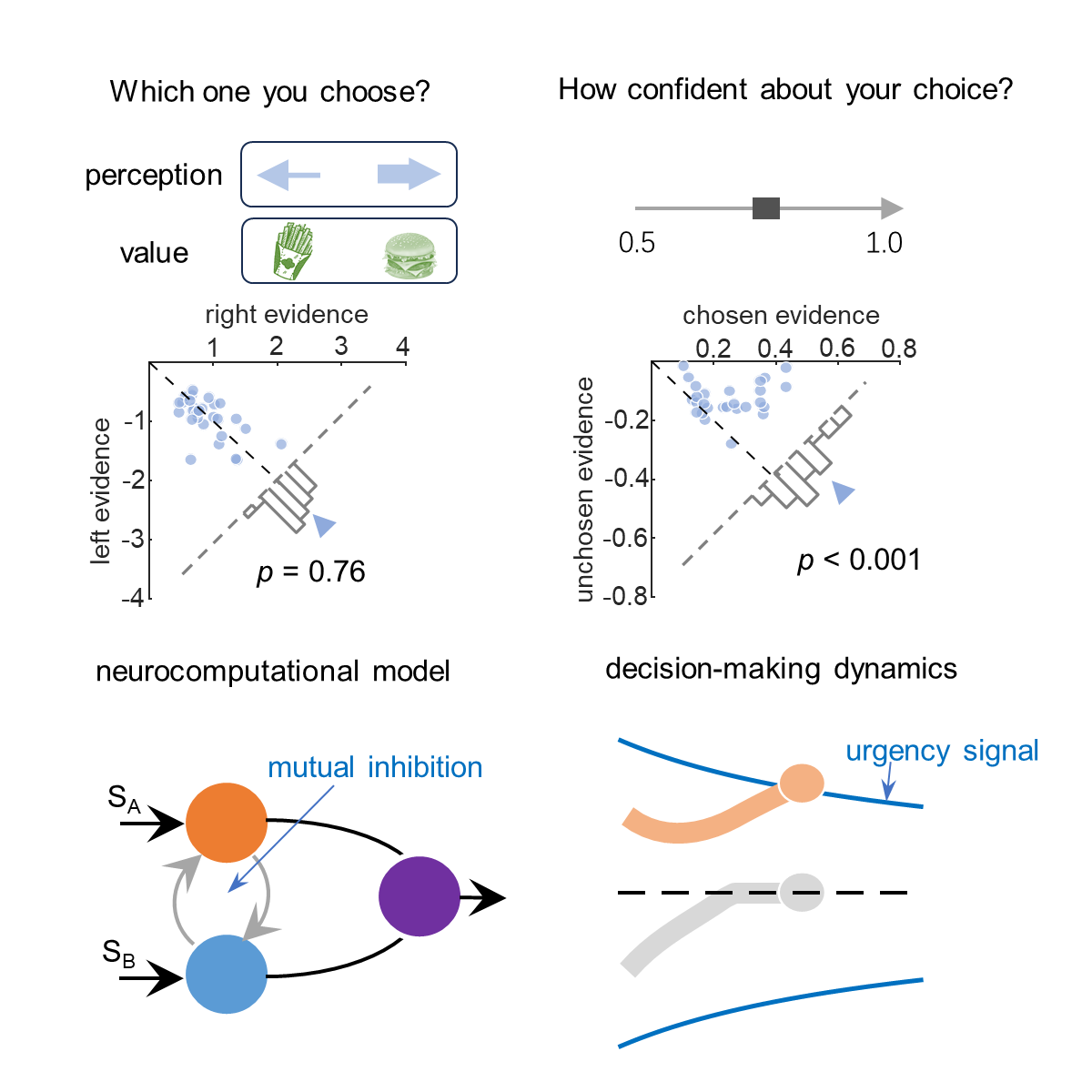

2025年4月22日,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室、北京师范大学-IDG/麦戈文脑科学研究院的万小红课题组在Cell Reports在线发表了题为“Confidence bias prescribes the neurocomputational mechanism of decision-making”的研究论文。研究通过感知决策与价值决策两种实验范式、功能磁共振成像(fMRI)和决策神经计算模型,提出了支持行为与神经证据的决策神经计算模型,揭示了决策机制的两个核心要素:相互抑制(mutual inhibition)和紧迫信号(urgency signal)。

研究设计了存在两个独立选项证据的决策行为范式:判断随机点运动方向的感知决策任务,和选择风险选项的价值决策任务。被试需要在两个选项中做出选择并给出自己对该选择的决策信心。通过功能磁共振成像方法记录每个被试在决策过程中的大脑活动。通过广义线性模型分析两个独立选项证据对决策选择和决策信心的贡献发现,被试的决策选择均衡地受到两方证据的影响,但决策信心系统性地偏向被选择的证据,这种偏差在两类任务中均显著存在;同时,决策的客观准确性并没有这种偏差。功能磁共振成像的数据分析发现,背侧前扣带回皮层(dorsal anterior cingulate cortex, dACC)是唯一在两类任务中稳定编码决策信心的脑区[5],且其神经活动也表现出相似的选择一致性偏差。并且个体在dACC的神经激活的偏差程度越大,其行为中的决策信心偏差也越大。同时,腹内侧前额叶皮层(ventromedial prefrontal cortex, vmPFC)常常被认为是参与价值决策的重要脑区,编码两个选项的价值差[6]。研究发现在价值决策任务中vmPFC参与决策信心的编码,而与决策本身无关(该实验结果在附录中)。

为了探究这一偏差产生的机制,研究者在存在两个独立证据累加器的神经计算模型框架下构建了四类模型,包括两个证据累加器之间是否“相互抑制”与决策过程是否存在“紧迫信号”两大要素。“相互抑制”是指不同神经元群体对两个选项的证据进行单独积累且互相竞争,最终一个胜出,另一个则被压制【即“赢家通吃(winner-take-all)”】。“紧迫信号”则是指随着决策时间推移,为了最终做出选择,额外地产生一种与基于证据积累独立的、随时间递增的信号[7]。该信号等效于不断调低决策阈值,从而可以做出选择。结果发现只有同时具备这两种要素的模型才能重现人类在决策任务中的决策信心偏差。同时,该模型不受参数的约束,基本在所有的参数空间都可重现决策信心偏差。因此,决策信心偏差的存在预示了决策神经计算过程中相互抑制与紧急信号存在的必要性。神经动力学分析表明,正是这两种要素的存在,在决策过程中更容易产生“赢家通吃”模式,从而形成决策信心偏差,但决策选择本身没有偏差。同时,研究发现决策后自我一致性的传统解释既不充分,也非必要。

综上所述,该研究揭示了决策信心的选择一致性偏差是大脑决策机制中相互竞争与紧迫信号共同作用的结果。这种决策机制可以让我们在不确定环境下快速更好地做出选择(接近最优决策)。但其带来的后果就是决策信心偏差。本研究为洞察人类决策神经机制提供了新的证据,也为实现人工智能系统中的自我认知提供了新的启示,一个具有“决策信心感知”的人工智能系统将表现出更强的自我学习与人机协同能力。

图形摘要

万小红课题组博士生孙凡茹(已毕业)、倪荫梅(已毕业)及卢炜文(在读)为本文的共同第一作者,万小红教授为独立通讯作者。本研究获得国家科技创新2030 -“脑科学与类脑研究”重大项目资助。

原文链接

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)00334-1

参考文献

[1] Zylberberg, A., Barttfeld, P., and Sigman, M. (2012). The construction of confidence in a perceptual decision. Front. Integrated. Neuroscience 6, 79. https://doi.org/10.3389/fnint.2012.00079.

[2] Ratcliff, R., and McKoon, G. (2008). The diffusion decision model: theory and data for two-choice decision tasks. Neural Compution. 20, 873–922. https://doi.org/10.1162/neco.2008.12-06-420.

[3] Wang, X.-J. (2002). Probabilistic decision making by slow reverberation in cortical circuits. Neuron 36, 955–968. https://doi.org/10.1016/s0896-6273(02)01092-9.

[4] Koriat, A. (2012). The self-consistency model of subjective confidence. Psychol Rev 119, 80–113. https://doi.org/10.1037/a0025648.

[5] Su, J., Jia, W., and Wan, X. (2022). Task-Specific Neural Representations of Generalizable Metacognitive Control Signals in the Human Dorsal Anterior Cingulate Cortex. J. Neurosci. 42, 1275–1291. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1283-21.2021.

[6] Rushworth, M.F.S., Noonan, M.P., Boorman, E.D., Walton, M.E., and Behrens, T.E. (2011). Frontal cortex and reward-guided learning and decision-making. Neuron 70, 1054–1069. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.05.014.

[7] Tajima, S., Drugowitsch, J., and Pouget, A. (2016). Optimal policy for value-based decision-making. Nat Commun 7, 12400. https://doi.org/10.1038/ncomms12400.