2025年7月14日,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室和北京脑科学与类脑研究所周景峰课题组在Current Biology发表题为 Altered cortical dynamics and adaptive behavior following early-onset sucrose overconsumption 的研究论文。研究发现,幼年小鼠过量摄入蔗糖会影响成年期大脑皮层的奖赏响应、学习相关活动和功能连接,并改变行为适应性和反馈调节策略。

图1 文章信息

添加糖摄入过量日益成为公共健康的重要问题,并且在儿童和青少年人群中尤为突出。其潜在后果包括肥胖、代谢紊乱,以及长期的神经认知功能损害等。发育期的高糖摄入已被证明与运动活动变化、动机下降、学习与记忆障碍以及社交行为异常相关,但相关的神经生物学机制尚不清楚。

啮齿动物的蔗糖过量摄入模型表现出类似抑郁和成瘾的行为特征,如甜味偏好降低、奖赏动机减弱,以及停止摄糖后的戒断样反应。为解释这些现象,此前研究主要关注腹侧被盖区和伏隔核等大脑奖赏通路区域中的异常变化。例如,研究发现,长期蔗糖暴露会导致多巴胺受体表达下调、伏隔核壳区中棘状神经元形态改变,以及多巴胺和内源性阿片类信号紊乱。

然而,大脑对蔗糖的反应不仅局限于奖赏系统的价值和动机层面。蔗糖摄入还涉及多种非奖赏性、多模态感觉输入及其复杂关联,这些因素共同构成完整的奖赏体验。已有大量研究表明,啮齿动物能够基于丰富的感觉特征,而非单一的奖赏价值,学习并预测奖赏的具体种类。此外,关联学习还涉及获得显著性、运动规划和奖赏时序等因素,这些均超出了传统奖赏价值的范畴。虽然长期蔗糖摄入会干扰价值编码,但是否也影响这些更广泛的感觉和学习表征,仍有待明确。若确实存在影响,将意味着蔗糖摄入对脑功能的干扰超越奖赏环路,涉及更广泛的感觉加工和学习系统。

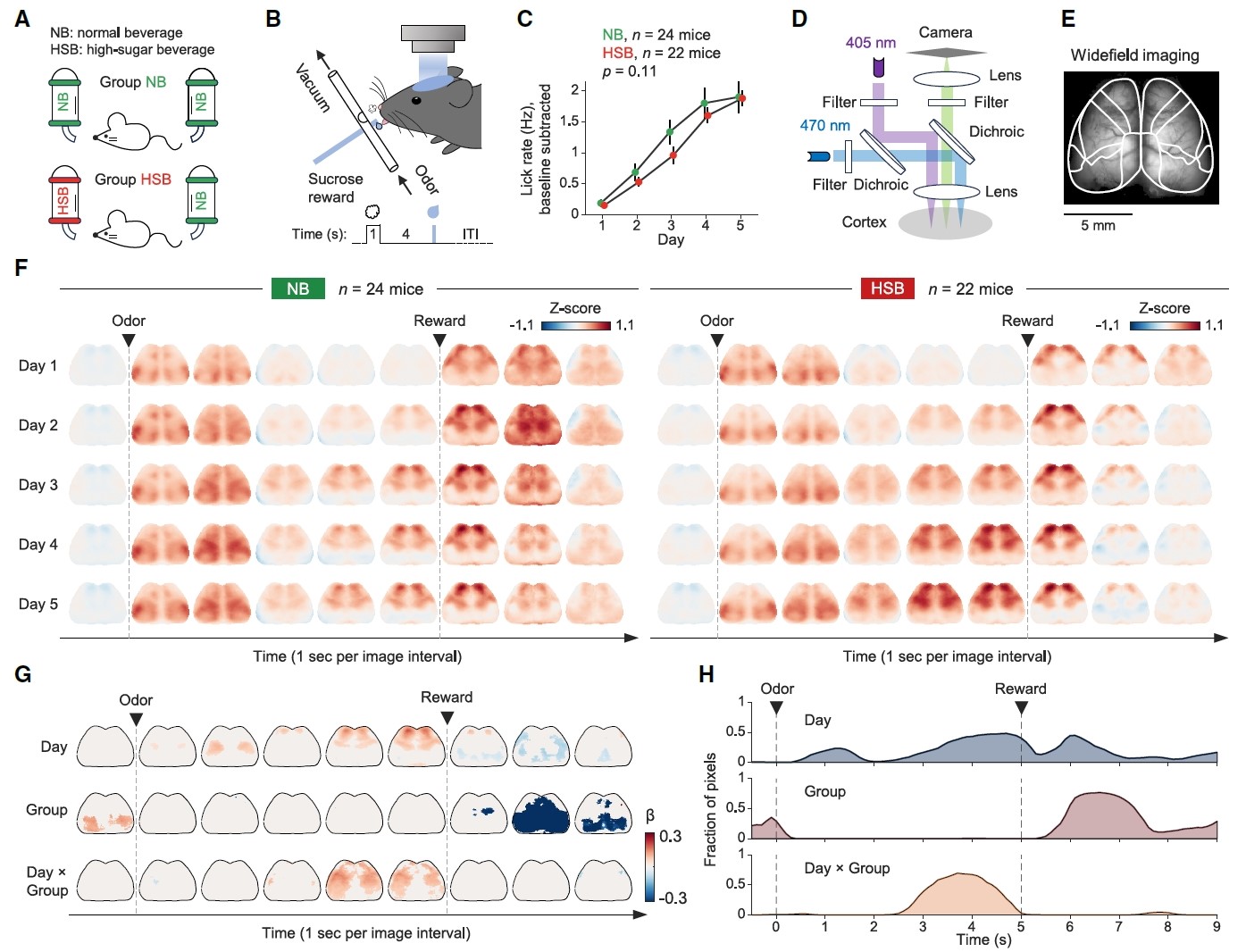

为了探讨蔗糖过量摄入对非奖赏系统的潜在影响,本研究聚焦大脑背侧皮层这一经典奖赏通路以外的区域。背侧皮层在感觉整合、预测处理和运动学习中发挥重要作用,因而为评估高糖饮食对广泛脑功能的影响提供了独特视角。具体实验中,研究团队从离乳期开始建立两组小鼠模型:一组饮用普通水(normal beverage, NB),另一组饮用10%蔗糖溶液(high-sugar beverage, HSB)。在成年期,利用宽场荧光钙成像记录小鼠在气味–蔗糖关联任务中的背侧皮层神经活动,以评估学习过程中的皮层动态变化。

图2 关联学习过程中小鼠背侧皮层的宽场钙成像

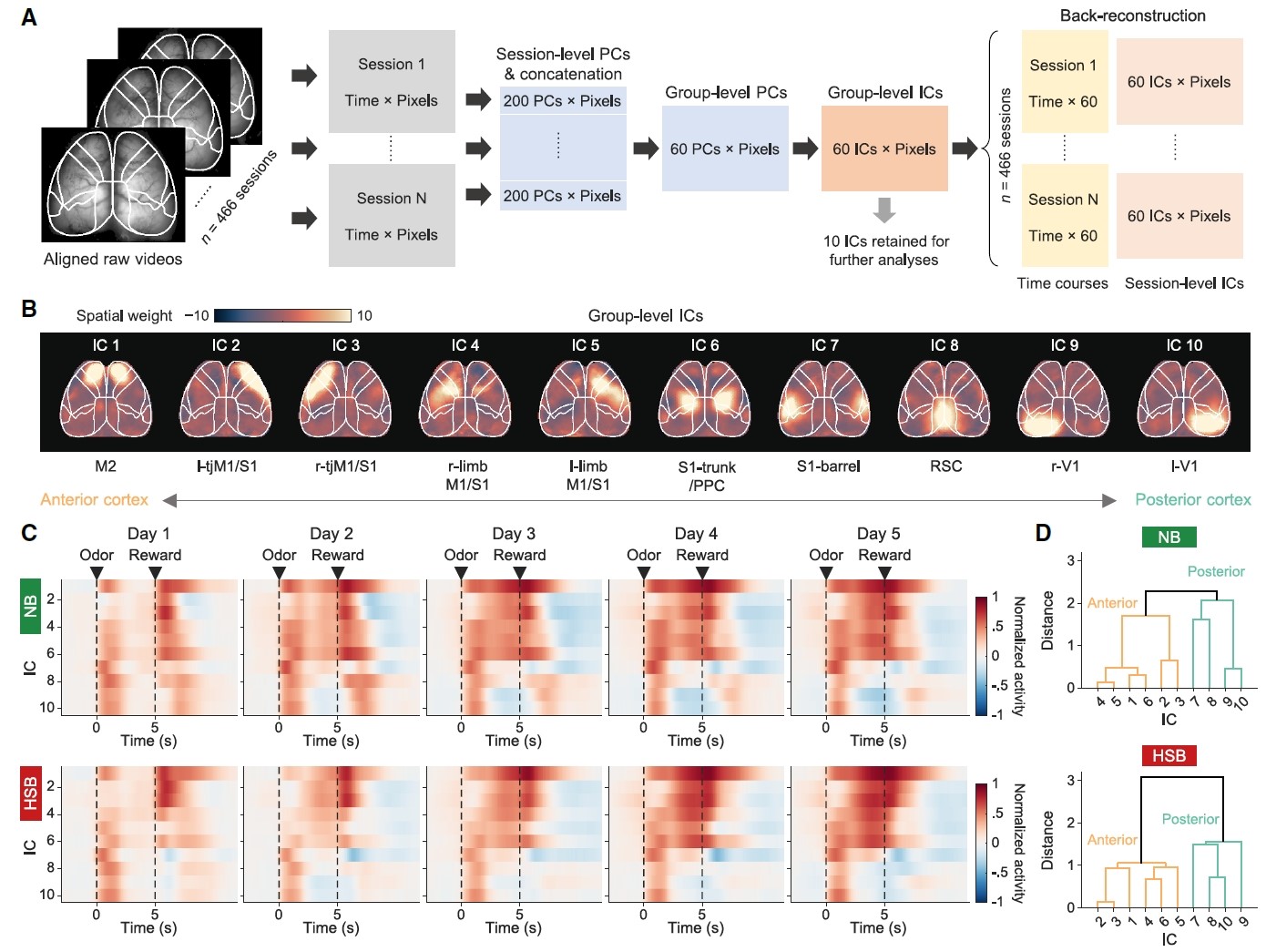

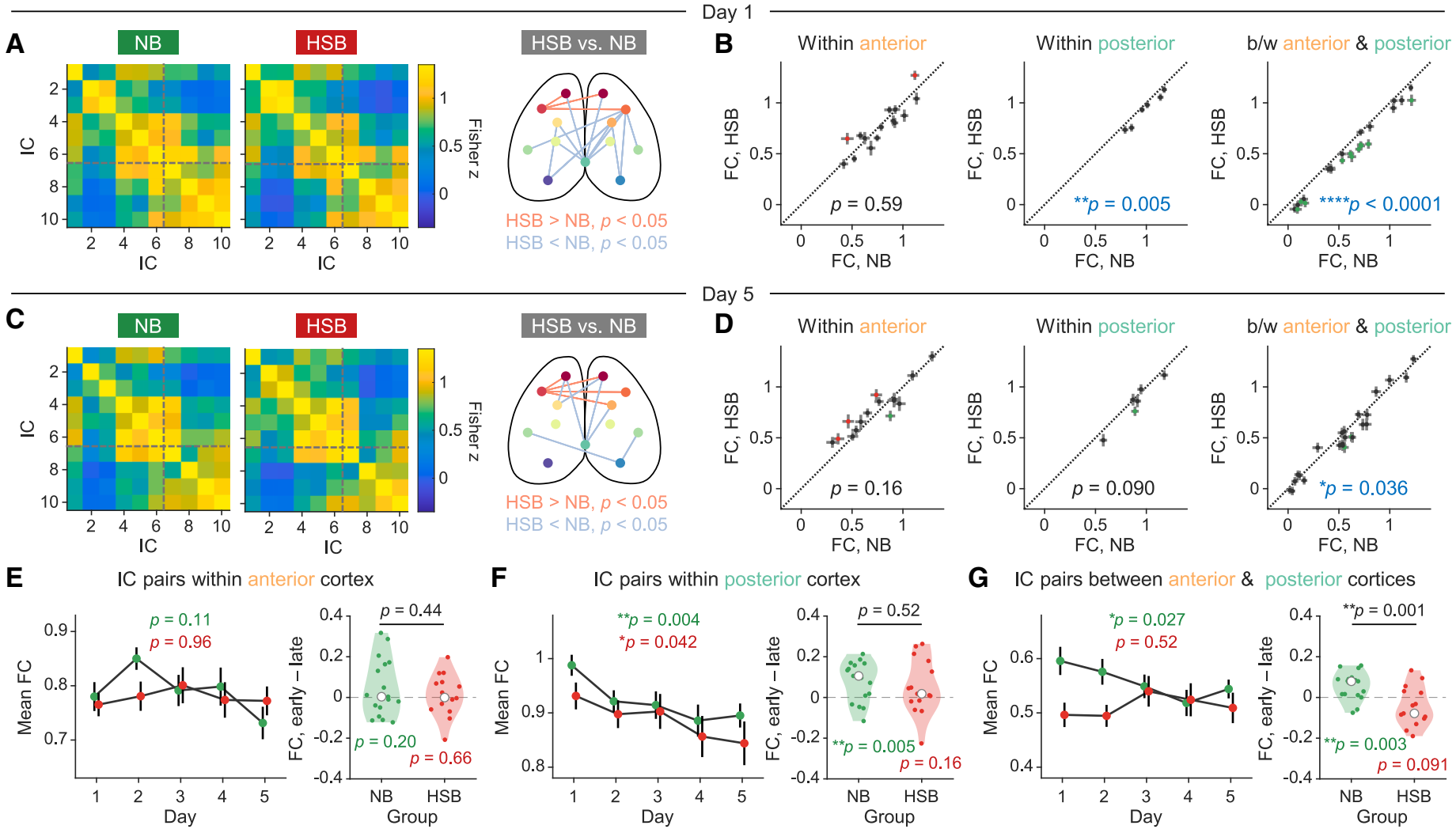

原始钙成像数据显示,两组动物的背侧皮层在奖赏刺激和学习过程中均表现出广泛的钙活动,但在多个皮层区域表现出显著差异。由于宽场成像信号具有空间扩散性,单像素信号可能受到相邻区域的干扰;此外,传统的解剖分区难以准确对应功能,不同动物之间的皮层功能定位差异也限制了个体间的比较分析。为精确解析皮层功能的空间特征并进行组间比较,研究团队构建了一个基于群体独立成分分析的功能分区模型,识别出10个在所有动物中共享的空间独立成分,从而实现背侧皮层区域的统一划分,涵盖初级和次级运动皮层、体感皮层、压后皮层和视觉皮层等区域。基于这些一致的功能分区,可以提取个体在对应功能脑区的钙信号时间序列,用于比较学习相关活动、前后皮层功能连接等变化。因此,该方法不仅提升了信号分离的准确性,也确保了数据在个体之间的可比性。

图3 功能分区与皮层动态

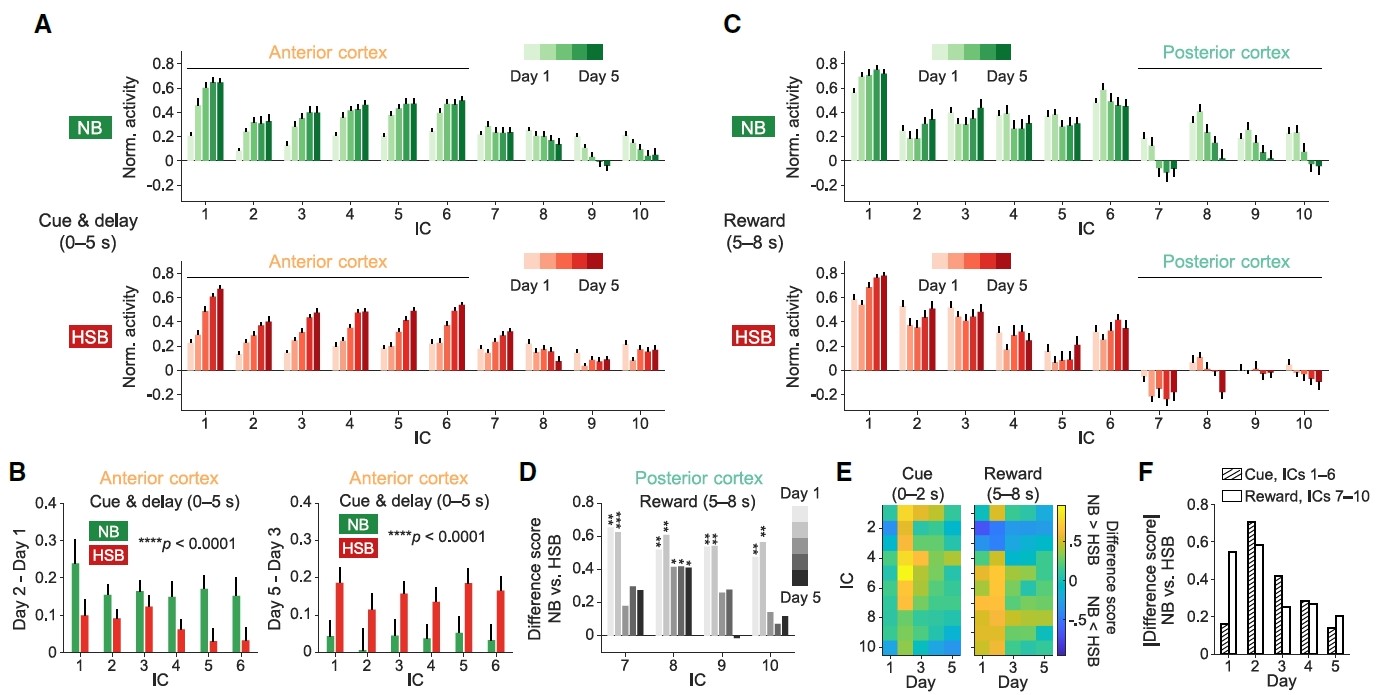

分析结果表明,HSB小鼠在学习过程中表现出明显的皮层功能异常,包括糖水奖赏诱导的后部皮层反应减弱,以及前后皮层功能连接的下降。NB小鼠在前皮层较早建立起稳定的学习相关活动模式,而HSB小鼠则出现明显滞后,神经活动的稳定性和一致性也较差。在任务规则突变(奖赏概率改变)测试中,HSB小鼠展现出更高的行为敏感性,能够更快调整行为应对奖赏概率的改变。成像数据进一步表明,这种灵活性提升伴随着前皮层在奖赏缺失情境下的过度激活,提示这些动物可能对负向预测误差有增强的神经响应,从而驱动其行为上的快速调整。验证实验显示,使用非蔗糖奖赏(牛奶)作为行为训练的强化物,HSB小鼠的行为模式具有相似的变化。

图4 HSB小鼠后皮层的奖赏反应减弱,前部皮层的线索反应下降

图5 HSB小鼠前后皮层之间的功能连接减弱

总体而言,本研究基于小鼠模型,揭示了儿童青少年期开始的高糖饮食对大脑皮层功能组织及学习相关神经动力学的长期影响。结果表明,高糖饮食的作用不仅局限于经典的奖赏通路,还扩展至更广泛的感知和学习系统,为理解高糖摄入与认知行为障碍之间的潜在关联提供了新的神经机制依据。

本研究得到了科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目、中国医学科学院医学健康科技创新工程、北京市自然科学基金以及北京脑科学与类脑研究所的资助。博士生林慧欣和博士后汤颖君为本文共同第一作者,周景峰为通讯作者。王姝、殷召阳和郭青春为本研究提供了重要的技术支持。