当殷墟甲骨上的“山”字映入眼帘,这个符号便展现出奇妙的双重性:它既留存着山峦起伏的轮廓意象,如一幅简约的写生画;又作为文字符号,承载着华夏文明的语言记忆与思想传承。中国象形文字不仅包含中国古人“近取诸身,远取诸物”的造字独特智慧,更成为破解大脑认知奥秘的钥匙。在人类认知的神秘版图中,大脑如何精准区分文字与物体,始终是认知神经科学领域的前沿谜题。近日,北京师范大学韩在柱教授课题组于《Journal of Neuroscience》发表的一项研究从甲骨文造字汲取灵感,借助汉字象形文字的独特优势,为这一谜题提供了答案,揭示了大脑区分“字”与“物”的内在神经机制。

人类视觉认知的“两大支柱”——文字与物体,前者是人类文明传承的核心符号系统,后者是个体与物理世界互动的基础认知能力。正因如此,探究二者的神经机制差异,成为探究人类高级认知奥秘的关键切入点。长期以来,文字与物体识别的脑神经机制对比研究受限于一个关键瓶颈:两类视觉刺激的视觉特征(如字形与物体轮廓)、语音或语义属性难以完全匹配,实验任务也时常不同,导致无法明确观察到的神经差异究竟源于内在认知机制,还是外在刺激特性或任务需求。

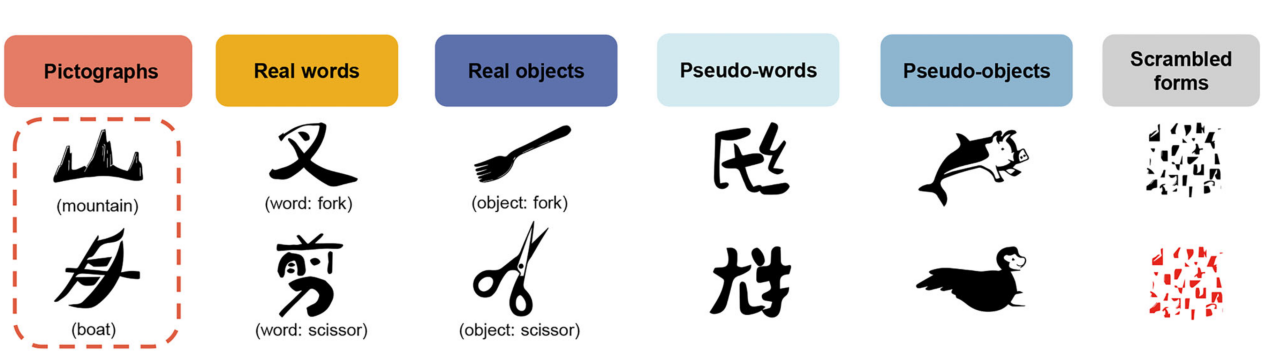

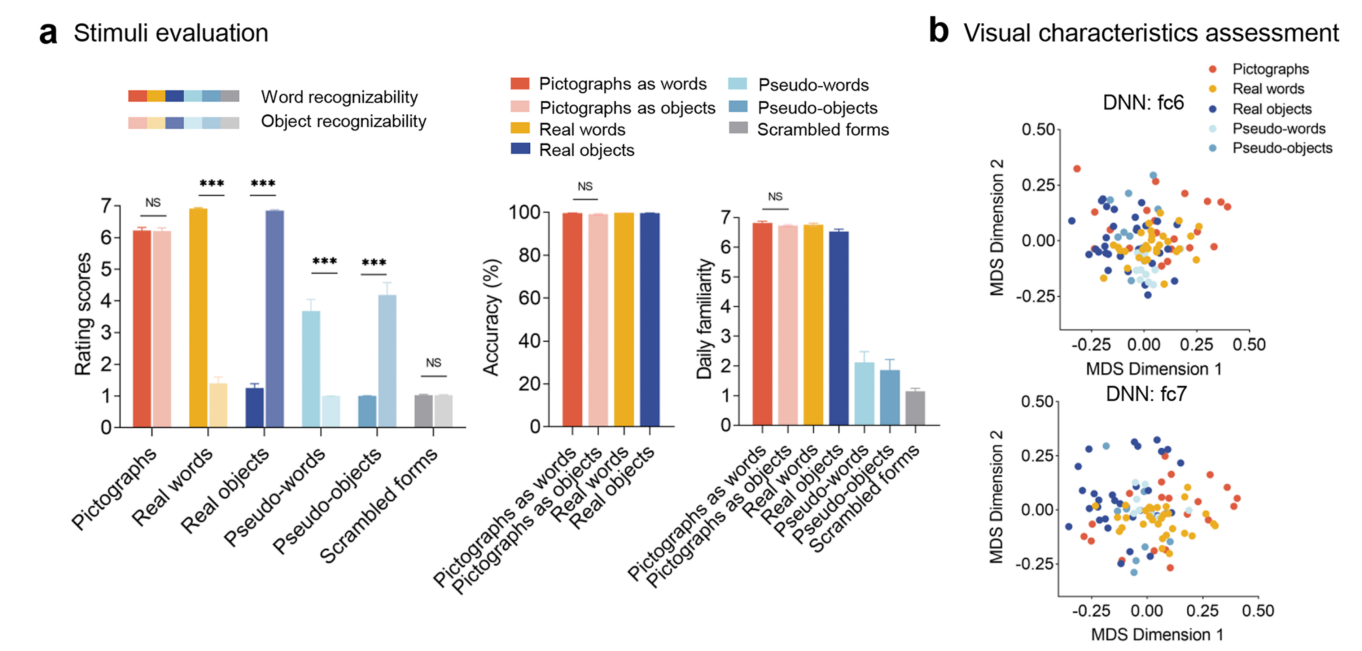

而象形文字,作为中华文化独特的智慧结晶,为这一困境提供了破局之道。象形文字由古人“观物取象”而来,以简洁的线条勾勒出物体的典型特征,从而兼具物体图像的直观性与文字符号的抽象性。从甲骨文中一叶扁舟状的“舟”字,到楷书中峰峦叠嶂状的“山”字,象形文字既可以作为传递语义的文字符号,也能被视作描绘物体的视觉图像。韩在柱教授团队借助象形文字这一“双重属性”,设计了20个象形刺激,每个象形刺激均可同时被识别为汉字或者物体(图1)。40名健康被试对这些刺激进行了前期评估。结果显示,这些刺激在作为文字或物体时,其可识别度、识别正确率、熟悉度等方面均无显著差异(图2)。

图1 实验的刺激材料示例。图中展示了每种刺激类型的两个例子。从左到右依此是象形材料、真实文字、真实物体、假字、假物体、乱序刺激

图2 实验刺激材料评定结果。表明象形刺激被识别为文字或物体时,其可识别度、识别正确率、熟悉度等方面均无显著差异

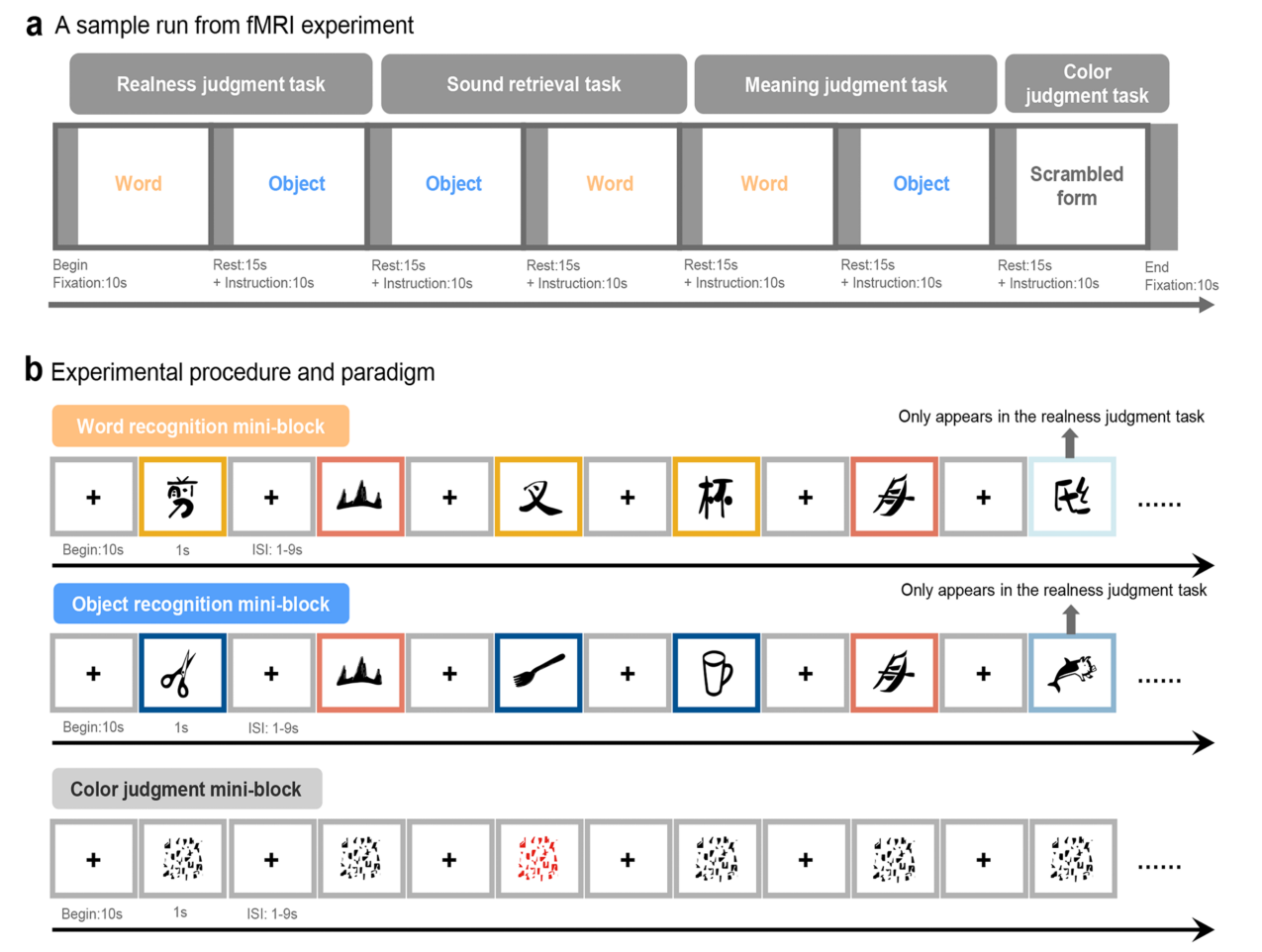

为进一步排除任务需求对实验结果的干扰,课题组采用了“同一任务双识别模式”实验设计(图3)。36名健康被试在功能磁共振成像(fMRI)的实时监测下,对同一象形刺激完成三项常见的语言任务,每项任务均涵盖“文字识别”与“物体识别”两个子模块。任务1.辨真伪(真实性判断):要求被试快速判断眼前的刺激是真实存在的文字/物体,还是人工编造的伪字/伪物体,此任务着重考察被试对视觉形状的分析能力。任务2.取其音(语音提取):被试在磁共振内默读文字发音或默念物体名称,重点关注形-音映射的过程。任务3.明其义(意义判断):判断文字/物体刺激对应概念的生命性(如区分动物与非动物),侧重于探究形-义映射的过程。

在实验过程中,运用“内隐引导法”实现识别模式的切换。当象形刺激嵌入连续呈现的真实汉字序列(如“剪、叉、杯”)时,引导被试将其视为文字;而当嵌入连续呈现的物体图像序列(如剪刀、叉子、杯子的简笔画)时,引导被试将其视为物体。这种设计确保了大脑进行文字与物体识别时任务流程和难度完全一致,结合象形材料的设计排除了刺激本身和任务差异的干扰。

图3 实验流程图

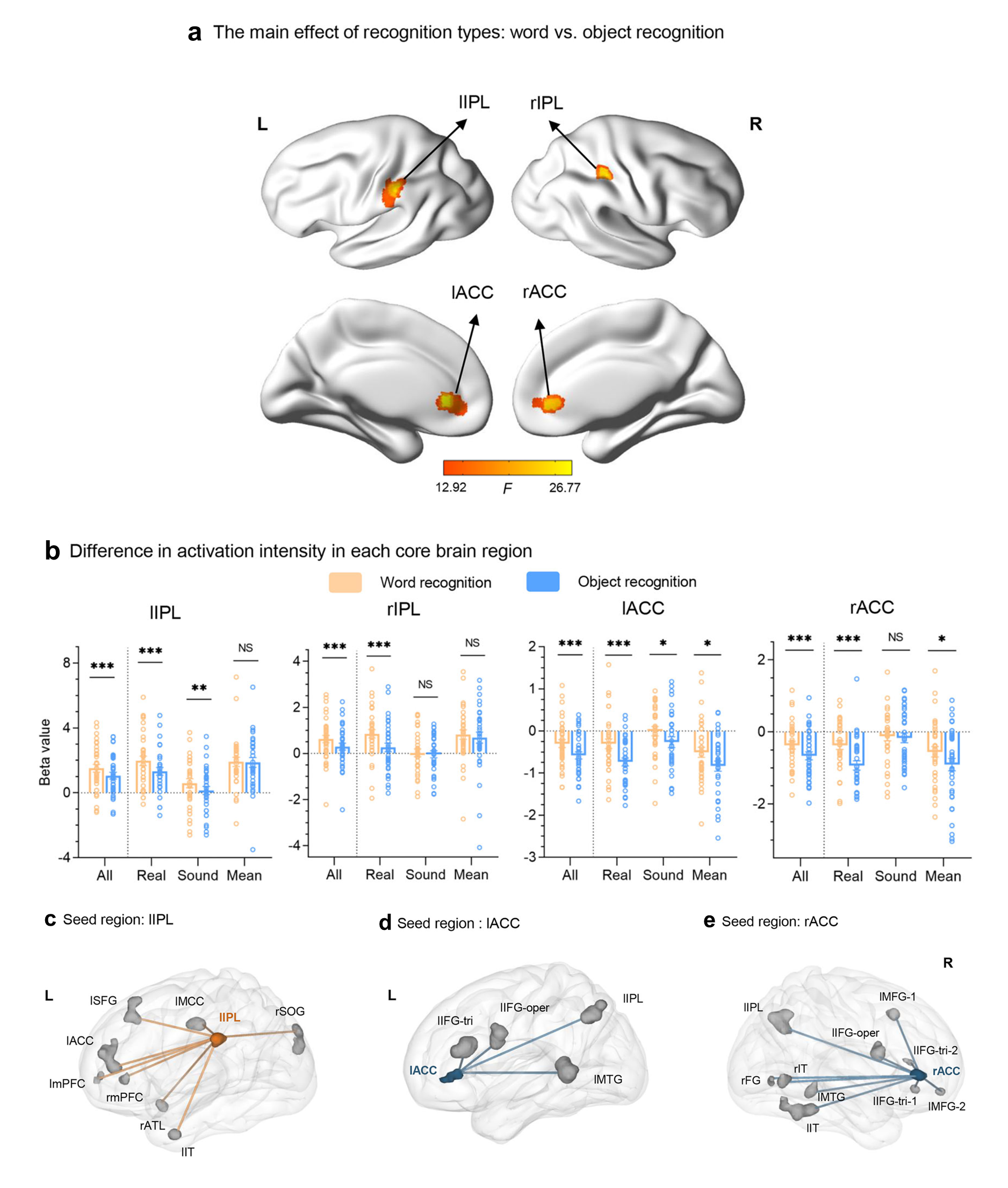

结果表明,大脑区分文字与物体识别的关键“密码”——顶下小叶(inferior parietal lobule,IPL)与前扣带皮层(anterior cingulate cortex,ACC)及其构成的“顶叶-扣带网络”(图4)。在文字识别过程中,IPL的激活程度显著高于物体识别(p<0.001<>)。尤其是在真实性判断与语音提取任务中,IPL的活跃表现尤为突出。这表明IPL可能不仅深度参与对字形结构的精细分析,如判断笔画组合是否符合汉字的书写规则,还负责介导视觉与语音的快速映射,并且其激活强度与语音提取的反应速度呈负相关(r=-0.378, p=0.03),即IPL激活越强,被试从文字联想到发音的速度越快。前扣带皮层(ACC)则呈现出与IPL不同的反应模式。在物体识别时,ACC表现出更强的去激活状态(与基线对比);而在文字识别时,ACC的去激活程度显著降低(p<0.001<>)。这一现象与文字语义提取的认知控制需求密切相关。相较于物体可通过视觉特征直接获取意义,文字的抽象符号特性需要ACC介导的顶层调控,以实现从抽象字形到具体语义的关联,在语义判断任务中,这种差异表现得尤为明显。

进一步的功能连接分析显示,在文字识别时,IPL与ACC以及多个语言加工相关脑区(如颞中回、额下回等)之间的连接强度显著强于物体识别,形成了一个专门化的神经网络,协同完成文字加工的复杂任务,以区分加工物体的神经机制。

图4 大脑区分文字与物体识别的关键机制为顶下小叶与前扣带皮层及其构成的“顶叶-扣带网络”

从甲骨文“观物取象”的造字智慧,到fMRI扫描下的神经活动图谱,本研究搭建了文化与科学的深度对话的桥梁。汉字的“象形基因”绝非单纯的文化符号,更像是一把打开人类语言脑机制的独特钥匙。它既承载着中华民族对世界的符号化编码,又为破解大脑认知奥秘提供了天然的实验载体。这项发现不仅为语言脑认知、读写障碍等领域的研究开辟了新径,更向世界展现了中国文化智慧与现代科学的奇妙共鸣。

该论文第一作者为课题组博士生曾嘉鸿,通讯作者为韩在柱教授。课题组已毕业的博士罗玉丹、罗湘齐、焦赛一、王棵、硕士崔振江、在读博士生赵春宇、代智允、在读硕士生刘雨欣、蒋逸东也为该研究做出了重要贡献。该研究得到了国家社科基金重大项目(24&ZD252)以及国家自然科学基金(32271091和82372555)的资助。

原文链接:https://www.jneurosci.org/content/45/28/e2322242025

Zeng, J., Luo, Y., Luo, X., Jiao, S., Wang, K., Cui, Z., ... & Han, Z. (2025). Neural Distinction between Visual Word and Object Recognition: An fMRI Study Using Pictographs. Journal of Neuroscience, 45(28)e2322242025.