2025年9月,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室郭桃梅课题组在《Developmental Cognitive Neuroscience》期刊在线发表题为“Electrophysiological activity predicts children's reading ability through orthographic awareness: Evidence from a cross-sectional and longitudinal study”的研究论文。该论文通过横断和追踪研究揭示了汉语儿童静息态和任务态大脑电生理活动如何通过正字法意识影响阅读行为表现。

在早期阅读学习过程中,有些儿童能迅速掌握汉字结构,正确识别字词,从而实现流畅阅读,而有些儿童却进展缓慢,不能掌握阅读技能。传统观点常将阅读困难归因于“识字量不足”或“练习不够”。那么,影响儿童阅读能力的内在认知神经机制是什么?

近年来,许多研究表明大脑电生理活动与儿童阅读习得密切相关。其中,字词识别诱发的N170成分作为视觉词形加工的关键神经指标,被视为“阅读神经专业化”的标志,能够敏感地反映个体在文字与非文字、合法与非法字符加工中的差异。与此同时,静息态脑电也受到关注,研究者们发现不同频段的神经振荡不仅随年龄呈现系统性变化,还与儿童的词汇习得以及阅读技能相关。尽管如此,但现有研究多基于拼音文字和横断设计,对于汉字阅读发展的神经预测机制仍缺乏系统探讨。另一方面,正字法意识——即儿童对文字结构规则的敏感度——已被证明是汉语阅读发展的核心行为预测因子,但神经活动与正字法意识之间是否以及如何交互作用,共同塑造儿童的阅读发展,仍待进一步考察。

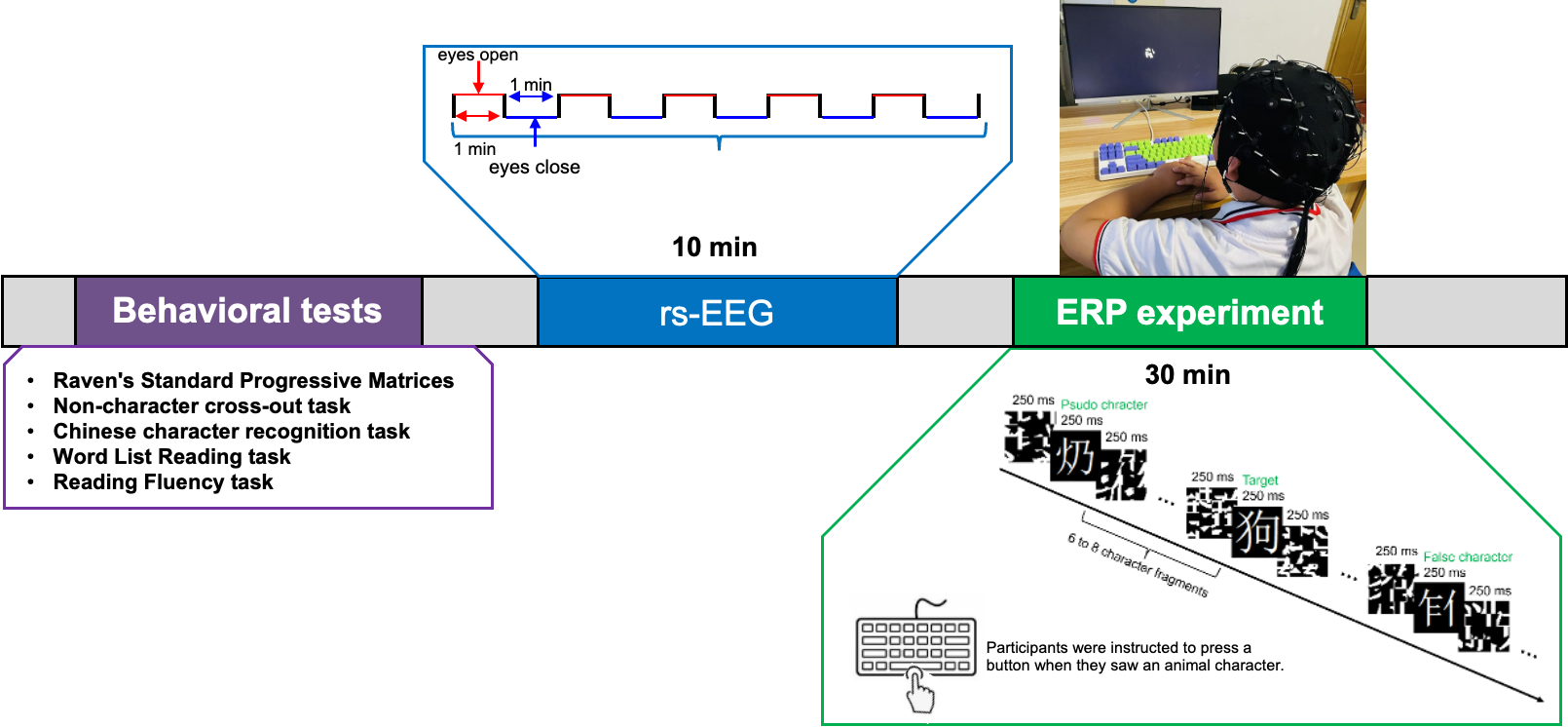

为考察以上问题,本研究采用横断与纵向结合的设计,聚焦7–13岁汉语儿童,结合脑电技术与行为测评,在一年间隔内完成两次测试(T1、T2)。每次测试包括行为测评与脑电记录:行为部分涵盖非智力测验、正字法意识测验及多项阅读能力测验;脑电部分包括静息态和任务态脑电数据记录(见图1)。(1)对静息态脑电四个频段(δ、θ、α和β)进行分析,以考察其随年龄变化的大脑动力学特征;(2)任务态实验采用快速刺激呈现范式,呈现真字、假字与非字,以捕捉儿童视觉文字加工中的神经专业化发展(N170)进程。(3)基于横断数据,研究通过结构方程模型分析探讨正字法意识在神经活动(静息态脑电功率、汉字识别诱发的N170)与阅读之间的中介作用及年龄调节效应;(4)基于纵向数据,考察以上神经指标对儿童正字法意识和阅读表现的预测效应。

图1. 实验流程。参与者依次完成三部分实验内容:(i)五项行为任务;(ii)静息态脑电(rs-EEG)记录;(iii)汉字识别任务脑电任务

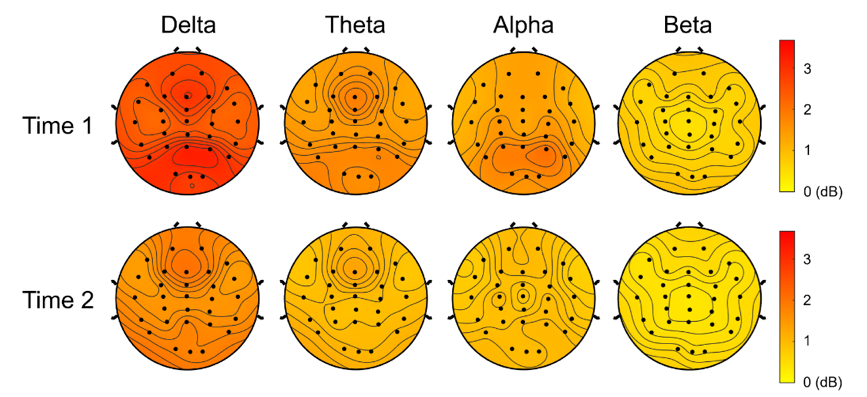

研究结果显示:随着年龄增长,δ、θ、α和β频段的静息态脑电功率均呈下降趋势。并且θ和δ频段的脑电功率与儿童的正字法意识和阅读能力显著相关。以往研究多关注δ、θ频段功率与语音加工方面的关系,并强调其在阅读困难中的作用。本研究进一步发现,这两类低频振荡也与正字法加工密切相关,提示δ和θ振荡可能是支撑儿童阅读发展的关键神经机制。

图2. Delta, theta, alpha 和beta频段脑电功率在首次与第二次测试中的地形图

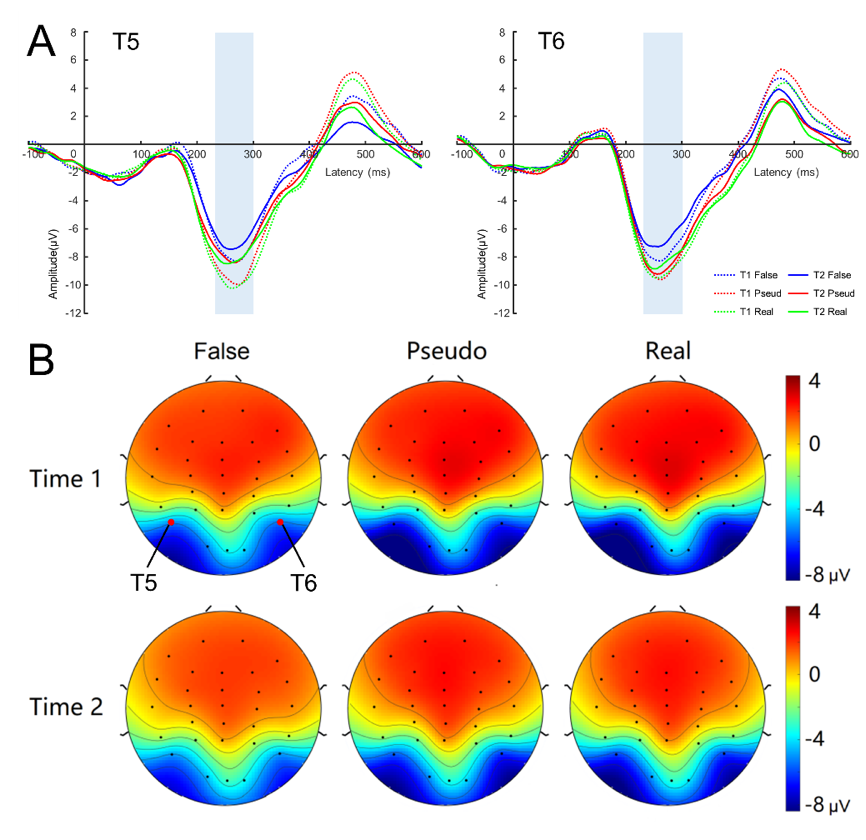

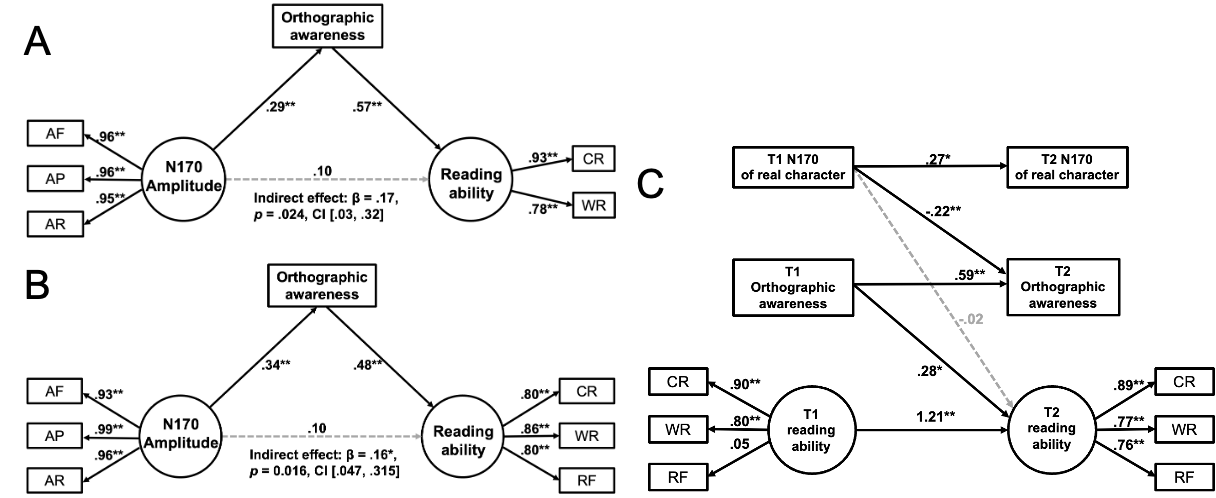

此外,汉字识别任务的结果显示,真字和假字引发的N170幅度均大于非字,反映了儿童对汉字的早期精细加工能力,但真字与假字之间未出现显著差异,提示儿童尚未形成对词汇性区分的神经专业化,这可能需要进一步的阅读经验积累。结构方程模型结果显示N170能够横断和纵向预测正字法意识,这表明神经专业化发展不仅是经验塑造的结果,也可能反过来促进认知技能的提升,体现出脑与行为之间的双向促进作用。

图3. N170平均波形(A)与地形图(B)。T1:首次测试;T2:第二次测试;Real:真字;Pseudo:假字;False:非字。

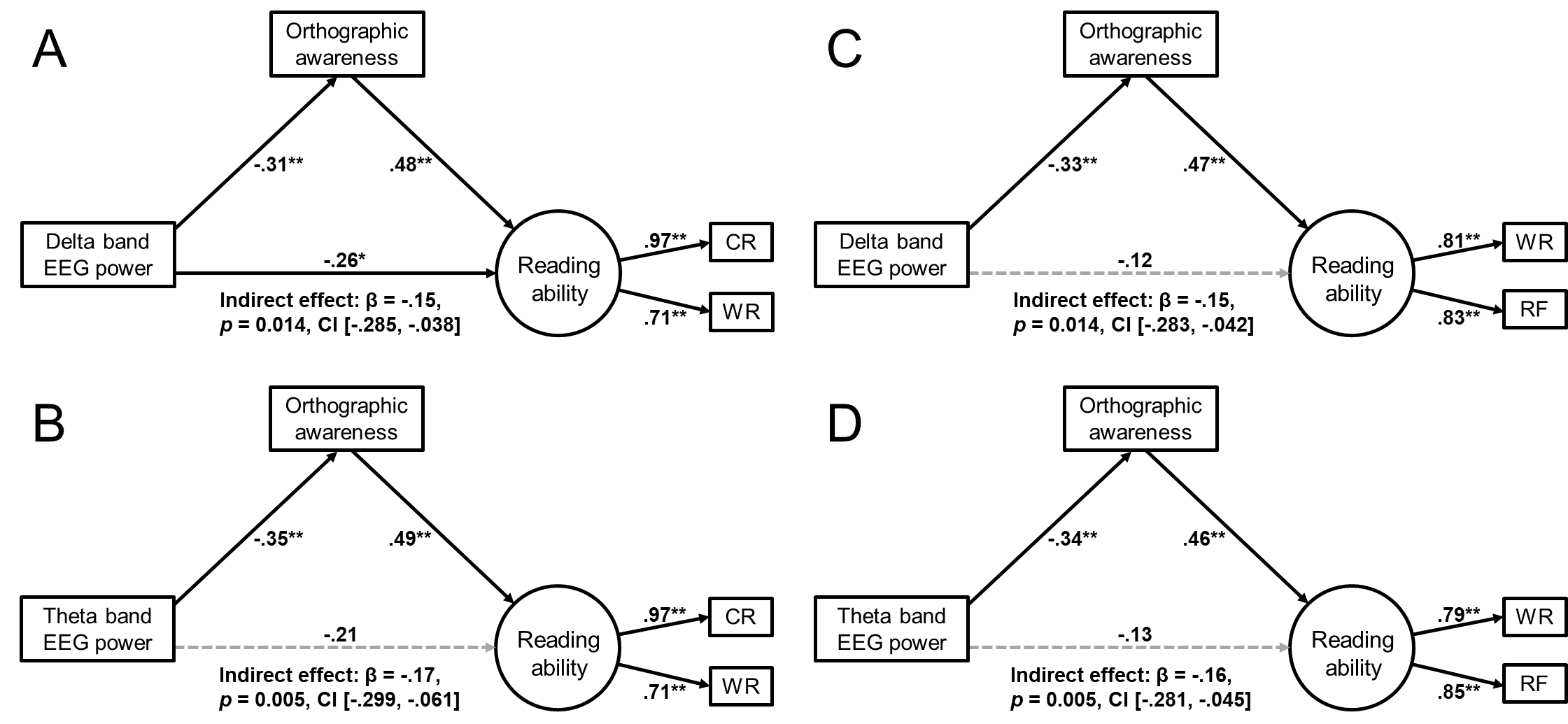

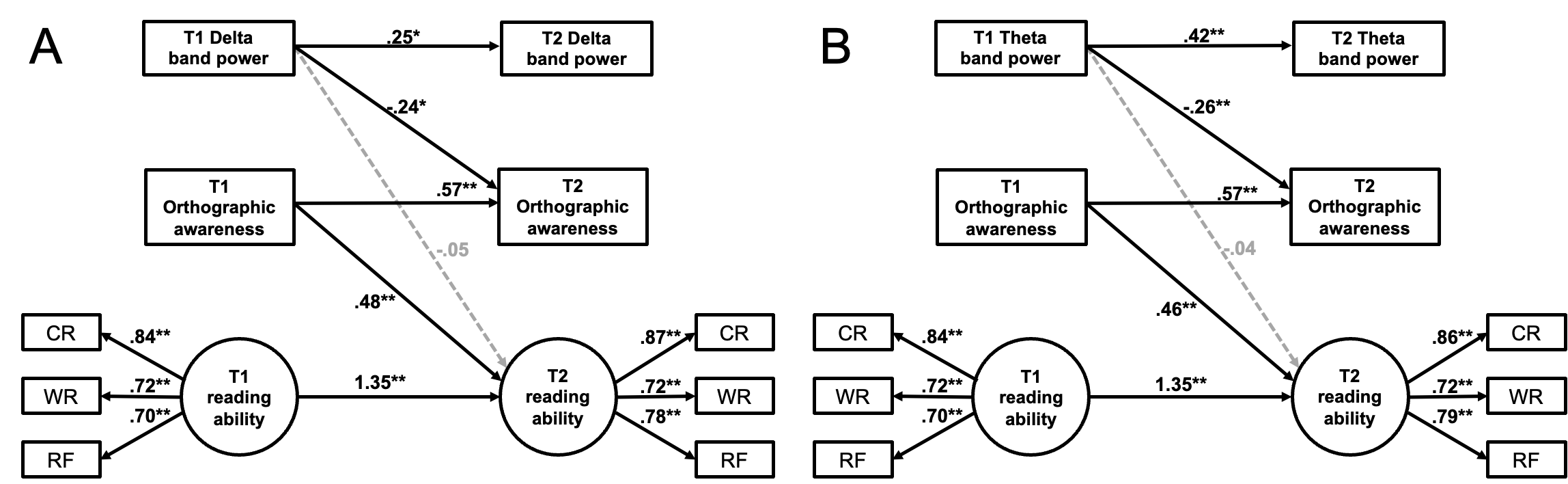

横断面和纵向分析均显示,以上神经指标对正字法意识具有直接预测作用,而对阅读能力的直接预测作用相对有限(图2-4)。然而,正字法意识在神经指标与阅读表现之间发挥“桥梁”作用,即儿童的脑电活动通过影响正字法意识,间接作用于其阅读能力,揭示了脑与高级认知功能的层级影响关系。

图4. δ波段和θ波段静息态脑电功率与正字法意识和阅读表现在T1(A、B)和T2(C、D)的中介模型。CR:汉字识别;WR:单词阅读;RF:阅读流畅性。

图5. δ波段(A)和θ波段(B)静息态脑电功率与正字法意识和阅读表现的纵向预测关系。T1:第一次测量;T2:第二次测量。水平箭头表示自回归效应。

图6. N170波幅与正字法意识和阅读能力的中介模型(A:T1;B:T2)和纵向预测关系(C)。

重要的是,本研究还发现年龄调节了神经指标与阅读表现之间的关系:静息态脑电功率对阅读的预测效应在低年龄段更为显著,随着年龄增长逐渐减弱;而N170波幅的预测效应则呈相反趋势,随年龄增加而增强。这一发现提示了神经生理指标与阅读结果的关系具有发展动态性,并且正字法意识可能是其中的关键认知机制。

综上,本研究结合横断与纵向数据揭示了儿童阅读发展的神经机制与认知路径,拓展了阅读神经机制的认知框架,明确静息态脑电功率和N170对阅读能力的影响需通过正字法意识中介,揭示“神经活动→基础认知技能(正字法意识)→高级认知功能(阅读)”的层级路径。此外,本研究还提供了神经指标与阅读表现的关系随发育变化的实证证据:静息态EEG与任务诱发ERP的在预测儿童阅读发展中的互补作用。

从应用实践角度,以上发现为阅读困难的早期识别与干预提供了重要启示:一方面,δ/θ频段静息态EEG功率和N170波幅可作为儿童阅读发展的潜在生物标志物,例如低龄儿童若出现低频功率异常或高龄儿童神经专业化发展滞后,均可能提示阅读困难风险,从而有助于早期筛查与干预;另一方面,研究结果强调了正字法意识在神经活动与阅读能力之间的中介作用,提示教育干预可聚焦于提升儿童的正字法敏感性(如训练汉字结构规则的识别),为阅读困难儿童的干预实践提供了神经认知层面的理论依据。

该论文第一作者为郭桃梅课题组2023届已毕业博士生张曼(现为安徽农业大学人文社会科学学院特任副教授),合作者为印第安纳大学在读博士生的刘泽平、郭桃梅课题组在读博士生刘雪迪和2025届已毕业硕士生路鹏飞以及刘丽教授,通讯作者为郭桃梅研究员。本研究得到了科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目(2021ZD0200500)的资助。

论文信息

Zhang, M., Liu, Z., Liu, X., Lu, P., Liu, L., & Guo, T. (2025). Electrophysiological activity predicts children's reading ability through orthographic awareness: Evidence from a cross-sectional and longitudinal study. Developmental Cognitive Neuroscience, 101609. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2025.101609